Рассказчик: Оби Ван Киноби

12.01.2026, Новые истории - основной выпуск

На скорости 75 миль в час он увидел грузовой поезд, перекрывший пути. У него было два выбора: прыгнуть и спасти себя — или остаться и спасти сто спящих пассажиров. Он выбрал смерть.

3:52 утра, 30 апреля 1900 года.

Дождь резал темноту над окрестностями Вона, штат Миссисипи. В кабине паровоза № 382 дрожал на пределе стрелочный манометр. Спидометр показывал семьдесят пять миль в час. Позади локомотива пассажирские вагоны мягко покачивались на рельсах. Внутри около ста человек крепко спали в своих купе — почтовые клерки, коммивояжёры, семьи, направлявшиеся на юг. Они чувствовали лишь ритмичное, убаюкивающее движение поезда. Они не знали, что их жизни полностью зависят от реакции одного человека.

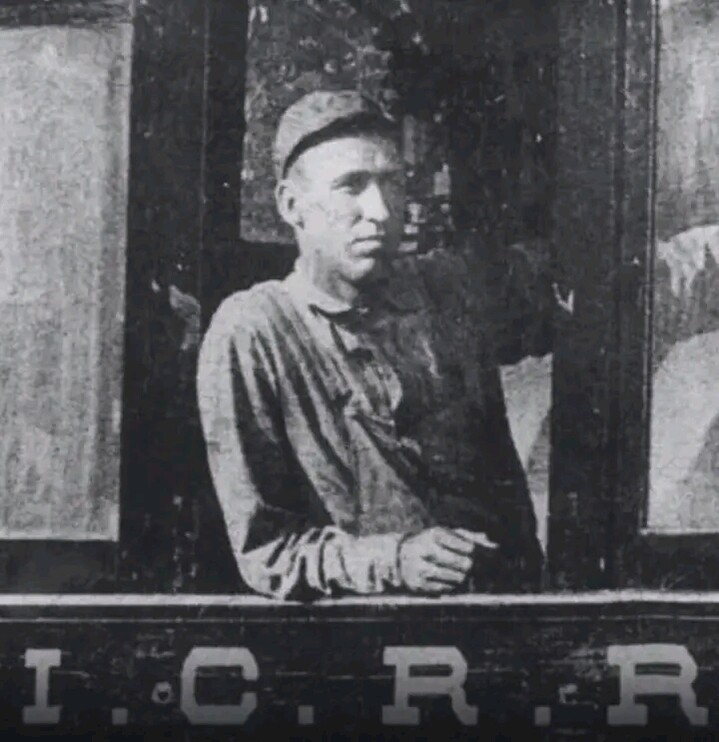

Джон Лютер «Кейси» Джонс уже был легендой железной дороги Illinois Central. Ростом шесть футов четыре дюйма, с серыми глазами и репутацией безупречной точности, он был хозяином «Кэннонбол Экспресс» — гордости парка, пассажирского поезда, курсировавшего между Мемфисом и Кантоном. В ту ночь они отставали от графика. Кейси, известный умением выжимать дополнительную скорость из любого двигателя, гнал паровоз № 382 до самого механического предела, отыгрывая потерянные минуты.

Рельсы были скользкими от дождя. Повороты — крутыми. Видимость — почти нулевой из-за тумана. Но Кейси знал этот маршрут наизусть. Он прошёл его сотни раз. Он точно знал, насколько можно давить, не теряя контроля.

Рядом с ним в кабине кочегар Сим Уэбб подбрасывал уголь в топку, поддерживая высокое давление пара. Два человека работали в отработанном ритме, читая путь впереди скорее инстинктом, чем глазами.

И тут из тумана возникла катастрофа.

Когда они выходили из поворота возле Вона, Сим всмотрелся в мрак впереди. И вдруг увидел три тусклых красных огня — задние сигналы тормозного вагона, стоящего прямо на главном пути. Грузовой поезд не успел вовремя уйти на боковой путь. Он полностью перекрывал дорогу.

Сим закричал. Кейси понял всё мгновенно.

На скорости семьдесят пять миль в час, по мокрым рельсам, с тяжёлыми пассажирскими вагонами позади, физика не оставляла шансов. Деревянные вагоны смялись бы, как бумага. Все внутри погибли бы.

Это был момент выбора.

Инстинкт самосохранения кричит: покинь машину. Прыгни. Перекатись. Спаси себя. Большинство людей так и поступили бы.

Кейси Джонс сделал противоположное.

Он рванул рычаг пневматических тормозов в аварийное положение. Поезд содрогнулся, когда тормозные колодки вцепились в колёса. Он бросил реверс — ведущие колёса пошли против собственного хода, осыпая ночь искрами. Локомотив взвыл, когда металл вступил в схватку с физикой.

Обернувшись к Симу, Кейси выкрикнул свой последний приказ:

«Прыгай, Сим, прыгай!»

Он думал не о собственном спасении. Он считал трение, импульс, те драгоценные секунды, которые нужны, чтобы замедлить тонны мчащейся стали и спасти людей, спящих позади.

Сим подчинился. Он выпрыгнул из кабины в грязную темноту, перекатился подальше от обречённого локомотива.

Кейси остался.

Одной рукой он вцепился в тормозной рычаг, другой — в шнур свистка. Пронзительный вой разнёсся над дельтой Миссисипи — последнее предупреждение для тех, кто находился у грузового поезда впереди. Он направил ревущего железного зверя прямо в гибель, используя собственное тело и локомотив как щит, чтобы принять на себя удар.

Столкновение было оглушительным.

Паровоз № 382 протаранил тормозной вагон и врезался в грузовые платформы, гружённые кукурузой и сеном. Локомотив смяло, сорвало с рельсов, превратило в искорёженный лом за одно мгновение.

Когда тишина наконец вернулась, спасатели бросились к месту аварии, ожидая увидеть бойню. Они нашли пассажирские вагоны потрясёнными, но стоящими на рельсах. Ошеломлённые люди выбирались наружу — в синяках, в шоке, но живые. Ни один пассажир не погиб. Ни один член экипажа в задних вагонах не умер.

Потом они добрались до паровоза № 382.

Кейси Джонса нашли в обломках кабины. Одна его рука всё ещё сжимала шнур свистка. Другая была намертво зажата на тормозном рычаге. Он успел снизить скорость поезда с семидесяти пяти до тридцати пяти миль в час — ровно настолько, чтобы превратить неминуемую смерть в переживаемое столкновение.

Он купил их жизни ценой своей.

Кейси Джонс был единственной жертвой той ночи. Ему было 37 лет. Он оставил жену и троих детей. На его похороны пришли тысячи — железнодорожники, пассажиры, которых он годами безопасно возил, люди, которые никогда не встречали его лично, но знали эту историю.

Уже через несколько недель по всей Америке распространилась песня о Кейси Джонсе. Её пели железнодорожники. Её учили дети. Легенда об инженере, который остался на своём посту, стала частью американского фольклора.

Но за легендой скрывалась простая истина.

За две секунды — между появлением тех красных огней и ударом — Кейси Джонс сделал выбор. Он понял, что его смерть может спасти сто жизней. И выбрал их выживание вместо собственного.

Это не инстинкт.

Это не случайность.

Это осознанный героизм.

Большинству из нас никогда не придётся столкнуться с таким мгновением. Нам не нужно будет за две секунды выбирать между собственной жизнью и жизнями незнакомцев в абсолютной ясности момента.

А Кейси Джонсу пришлось.

И он выбрал жертву.

Пассажиры того поезда вернулись домой к своим семьям. Они вырастили детей, прожили жизни, умерли от старости десятилетия спустя. Их потомки живут сегодня.

И всё это — потому что один человек остался у рычагов, когда каждый инстинкт кричал: прыгай.

Сегодня свисток паровоза № 382 выставлен в музее Кейси Джонса в Джексоне, штат Теннесси. Колокол локомотива стоит снаружи. Посетители могут увидеть искорёженный металл, который когда-то был гордостью железной дороги.

Но настоящий памятник — не в музее.

Он — в родословных, которые существуют потому, что Кейси Джонс остался. Каждый потомок тех ста пассажиров — тысячи людей, живущих сегодня, — обязан своим существованием двум секундам героизма в тумане возле Вона, штат Миссисипи.

Кейси Джонс стал героем не по случайности.

Он стал героем по выбору.

Когда пришёл невозможный выбор — прыгнуть и жить или остаться и, возможно, спасти других — он выбрал более трудный путь. Он направил локомотив навстречу разрушению, одной рукой держа тормоз, другой — свисток, покупая секунды замедления собственной жизнью.

И сто человек вернулись домой благодаря этому.

Это не просто героизм.

Это та жертва, которая заставляет верить, что человечество стоит спасения.

Джон Лютер «Кейси» Джонс

(14 марта 1863 — 30 апреля 1900)

Машинист, который увидел смерть на скорости 75 миль в час и решил встретить её лицом к лицу, чтобы чужие люди могли жить.

Человек, у которого было две секунды, чтобы выбрать между спасением и жертвой — и который выбрал более трудный путь.

Герой, доказавший, что в момент высшего кризиса некоторые выбирают других, а не себя.

Когда его нашли, его рука всё ещё была на тормозе.

Он не отпустил.

Из сети

3:52 утра, 30 апреля 1900 года.

Дождь резал темноту над окрестностями Вона, штат Миссисипи. В кабине паровоза № 382 дрожал на пределе стрелочный манометр. Спидометр показывал семьдесят пять миль в час. Позади локомотива пассажирские вагоны мягко покачивались на рельсах. Внутри около ста человек крепко спали в своих купе — почтовые клерки, коммивояжёры, семьи, направлявшиеся на юг. Они чувствовали лишь ритмичное, убаюкивающее движение поезда. Они не знали, что их жизни полностью зависят от реакции одного человека.

Джон Лютер «Кейси» Джонс уже был легендой железной дороги Illinois Central. Ростом шесть футов четыре дюйма, с серыми глазами и репутацией безупречной точности, он был хозяином «Кэннонбол Экспресс» — гордости парка, пассажирского поезда, курсировавшего между Мемфисом и Кантоном. В ту ночь они отставали от графика. Кейси, известный умением выжимать дополнительную скорость из любого двигателя, гнал паровоз № 382 до самого механического предела, отыгрывая потерянные минуты.

Рельсы были скользкими от дождя. Повороты — крутыми. Видимость — почти нулевой из-за тумана. Но Кейси знал этот маршрут наизусть. Он прошёл его сотни раз. Он точно знал, насколько можно давить, не теряя контроля.

Рядом с ним в кабине кочегар Сим Уэбб подбрасывал уголь в топку, поддерживая высокое давление пара. Два человека работали в отработанном ритме, читая путь впереди скорее инстинктом, чем глазами.

И тут из тумана возникла катастрофа.

Когда они выходили из поворота возле Вона, Сим всмотрелся в мрак впереди. И вдруг увидел три тусклых красных огня — задние сигналы тормозного вагона, стоящего прямо на главном пути. Грузовой поезд не успел вовремя уйти на боковой путь. Он полностью перекрывал дорогу.

Сим закричал. Кейси понял всё мгновенно.

На скорости семьдесят пять миль в час, по мокрым рельсам, с тяжёлыми пассажирскими вагонами позади, физика не оставляла шансов. Деревянные вагоны смялись бы, как бумага. Все внутри погибли бы.

Это был момент выбора.

Инстинкт самосохранения кричит: покинь машину. Прыгни. Перекатись. Спаси себя. Большинство людей так и поступили бы.

Кейси Джонс сделал противоположное.

Он рванул рычаг пневматических тормозов в аварийное положение. Поезд содрогнулся, когда тормозные колодки вцепились в колёса. Он бросил реверс — ведущие колёса пошли против собственного хода, осыпая ночь искрами. Локомотив взвыл, когда металл вступил в схватку с физикой.

Обернувшись к Симу, Кейси выкрикнул свой последний приказ:

«Прыгай, Сим, прыгай!»

Он думал не о собственном спасении. Он считал трение, импульс, те драгоценные секунды, которые нужны, чтобы замедлить тонны мчащейся стали и спасти людей, спящих позади.

Сим подчинился. Он выпрыгнул из кабины в грязную темноту, перекатился подальше от обречённого локомотива.

Кейси остался.

Одной рукой он вцепился в тормозной рычаг, другой — в шнур свистка. Пронзительный вой разнёсся над дельтой Миссисипи — последнее предупреждение для тех, кто находился у грузового поезда впереди. Он направил ревущего железного зверя прямо в гибель, используя собственное тело и локомотив как щит, чтобы принять на себя удар.

Столкновение было оглушительным.

Паровоз № 382 протаранил тормозной вагон и врезался в грузовые платформы, гружённые кукурузой и сеном. Локомотив смяло, сорвало с рельсов, превратило в искорёженный лом за одно мгновение.

Когда тишина наконец вернулась, спасатели бросились к месту аварии, ожидая увидеть бойню. Они нашли пассажирские вагоны потрясёнными, но стоящими на рельсах. Ошеломлённые люди выбирались наружу — в синяках, в шоке, но живые. Ни один пассажир не погиб. Ни один член экипажа в задних вагонах не умер.

Потом они добрались до паровоза № 382.

Кейси Джонса нашли в обломках кабины. Одна его рука всё ещё сжимала шнур свистка. Другая была намертво зажата на тормозном рычаге. Он успел снизить скорость поезда с семидесяти пяти до тридцати пяти миль в час — ровно настолько, чтобы превратить неминуемую смерть в переживаемое столкновение.

Он купил их жизни ценой своей.

Кейси Джонс был единственной жертвой той ночи. Ему было 37 лет. Он оставил жену и троих детей. На его похороны пришли тысячи — железнодорожники, пассажиры, которых он годами безопасно возил, люди, которые никогда не встречали его лично, но знали эту историю.

Уже через несколько недель по всей Америке распространилась песня о Кейси Джонсе. Её пели железнодорожники. Её учили дети. Легенда об инженере, который остался на своём посту, стала частью американского фольклора.

Но за легендой скрывалась простая истина.

За две секунды — между появлением тех красных огней и ударом — Кейси Джонс сделал выбор. Он понял, что его смерть может спасти сто жизней. И выбрал их выживание вместо собственного.

Это не инстинкт.

Это не случайность.

Это осознанный героизм.

Большинству из нас никогда не придётся столкнуться с таким мгновением. Нам не нужно будет за две секунды выбирать между собственной жизнью и жизнями незнакомцев в абсолютной ясности момента.

А Кейси Джонсу пришлось.

И он выбрал жертву.

Пассажиры того поезда вернулись домой к своим семьям. Они вырастили детей, прожили жизни, умерли от старости десятилетия спустя. Их потомки живут сегодня.

И всё это — потому что один человек остался у рычагов, когда каждый инстинкт кричал: прыгай.

Сегодня свисток паровоза № 382 выставлен в музее Кейси Джонса в Джексоне, штат Теннесси. Колокол локомотива стоит снаружи. Посетители могут увидеть искорёженный металл, который когда-то был гордостью железной дороги.

Но настоящий памятник — не в музее.

Он — в родословных, которые существуют потому, что Кейси Джонс остался. Каждый потомок тех ста пассажиров — тысячи людей, живущих сегодня, — обязан своим существованием двум секундам героизма в тумане возле Вона, штат Миссисипи.

Кейси Джонс стал героем не по случайности.

Он стал героем по выбору.

Когда пришёл невозможный выбор — прыгнуть и жить или остаться и, возможно, спасти других — он выбрал более трудный путь. Он направил локомотив навстречу разрушению, одной рукой держа тормоз, другой — свисток, покупая секунды замедления собственной жизнью.

И сто человек вернулись домой благодаря этому.

Это не просто героизм.

Это та жертва, которая заставляет верить, что человечество стоит спасения.

Джон Лютер «Кейси» Джонс

(14 марта 1863 — 30 апреля 1900)

Машинист, который увидел смерть на скорости 75 миль в час и решил встретить её лицом к лицу, чтобы чужие люди могли жить.

Человек, у которого было две секунды, чтобы выбрать между спасением и жертвой — и который выбрал более трудный путь.

Герой, доказавший, что в момент высшего кризиса некоторые выбирают других, а не себя.

Когда его нашли, его рука всё ещё была на тормозе.

Он не отпустил.

Из сети

23.02.2022, Новые истории - основной выпуск

Жил один господин и у него был слуга. Они вместе ходили по всем делам господина и слуга ему во всем помогал, при этом все время приговаривая:"Все будет хорошо, все хорошо!" Была ли пасмурная, холодная погода или светило солнце, слуга всегда повторял:"Хорошо, очень хорошо!" Он говорил так всегда и обо всем. Однажды слуга с господином отравились на охоту. И тут случилось несчастье - слуга случайно выстрелил и изувечил палец своему господину. "Что ты со мной сделал! - закричал господин - Мне больно, о, как же мне больно!" Но слуга повернувшись к нему без страха сказал:"Все хорошо. Все будет хорошо!" - Что хорошо? Я остался без пальца! И это хорошо? Ты говоришь, что это хорошо? Ты безумец!" - закричал от гнева и боли господин. Раз тебе" все хорошо", я засажу тебя в тюрьму за то, что ты мне сделал. Там ты узнаешь, что значит "все хорошо!"

И разгневанный господин водворил его в темницу.

Прошло время, рана зажила и господин вновь продолжил свое любимое занятие - охоту. Однажды, увлекшись погоней за дичью, он зашел далеко в чащу один, оставив свою свиту. Вдруг неожиданно на него напали туземцы, с криками и воплями радости, они пленили его и скрутив, привели к вождю своего племени: "Мы поймали господина, мы его сейчас убьем и съедим. Это лучшая жертва нашим богам!"- ликовали они. Господин от страха был ни жив ни мертв. Он с ужасом осознал всю безвыходность положения и приготовился к самому худшему. Вокруг костра начались ритуальные пляски, гиканье и всеобщее ликование. И тут вдруг вождь племени, заметил, что у жертвы увечье на руке - не хватает пальца. Он жестом остановил веселье и сказал: "Этот человек имеет физическое повреждение, мы не можем его убить и съесть, он не достоин. Отпустите его". Так, даже не осознав до конца, что происходит, господин был отпущен как недостойный жертвоприношения.

Неожиданная свобода и радость жизни так воодушевили его, что всю обратную дорогу он бежал и кричал: "Я спасся! Я безпалый! Как хорошо, что я безпалый! Как хорошо!" Придя в себя, господин вдруг вспомнил о слуге, сидящем в тюрьме и поспешил к нему. Освободив своего верного слугу господин рассказал, о случившемся и стал просить прощения: "Я принес тебе такое мучение, лишил свободы, прости меня!" Слуга посмотрел ему в глаза и снова произнес:"Все хорошо, все очень хорошо, мой господин!" - "Ты был в темнице, страдал и говоришь "все хорошо"? - "Но мой господин, а ты подумай, если бы я был там с тобой на охоте, то кто бы был съеден? У тебя не было пальца, и ты спасся. А я был в тюрьме и тоже спасся! Все хорошо, все очень хорошо!" И тут господин понял, что на самом деле все хорошо так, как оно происходит.

Все хорошо, все будет хорошо!

И разгневанный господин водворил его в темницу.

Прошло время, рана зажила и господин вновь продолжил свое любимое занятие - охоту. Однажды, увлекшись погоней за дичью, он зашел далеко в чащу один, оставив свою свиту. Вдруг неожиданно на него напали туземцы, с криками и воплями радости, они пленили его и скрутив, привели к вождю своего племени: "Мы поймали господина, мы его сейчас убьем и съедим. Это лучшая жертва нашим богам!"- ликовали они. Господин от страха был ни жив ни мертв. Он с ужасом осознал всю безвыходность положения и приготовился к самому худшему. Вокруг костра начались ритуальные пляски, гиканье и всеобщее ликование. И тут вдруг вождь племени, заметил, что у жертвы увечье на руке - не хватает пальца. Он жестом остановил веселье и сказал: "Этот человек имеет физическое повреждение, мы не можем его убить и съесть, он не достоин. Отпустите его". Так, даже не осознав до конца, что происходит, господин был отпущен как недостойный жертвоприношения.

Неожиданная свобода и радость жизни так воодушевили его, что всю обратную дорогу он бежал и кричал: "Я спасся! Я безпалый! Как хорошо, что я безпалый! Как хорошо!" Придя в себя, господин вдруг вспомнил о слуге, сидящем в тюрьме и поспешил к нему. Освободив своего верного слугу господин рассказал, о случившемся и стал просить прощения: "Я принес тебе такое мучение, лишил свободы, прости меня!" Слуга посмотрел ему в глаза и снова произнес:"Все хорошо, все очень хорошо, мой господин!" - "Ты был в темнице, страдал и говоришь "все хорошо"? - "Но мой господин, а ты подумай, если бы я был там с тобой на охоте, то кто бы был съеден? У тебя не было пальца, и ты спасся. А я был в тюрьме и тоже спасся! Все хорошо, все очень хорошо!" И тут господин понял, что на самом деле все хорошо так, как оно происходит.

Все хорошо, все будет хорошо!

29.12.2025, Остальные новые истории

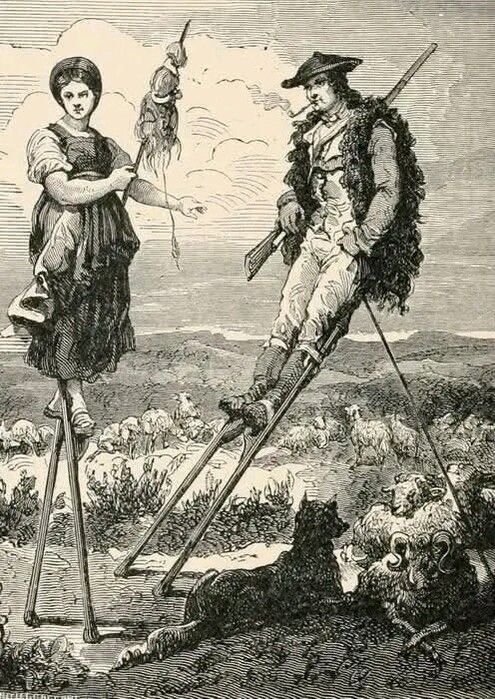

В начале XIX веке в регионе Ланд на юго-западе Франции местное население предпочитало передвигаться на ходулях и на то были свои причины.

Сегодня регион Ланд славится сосновыми лесами, правда, так было не всегда.

Еще сто лет назад это была равнинная местность, перемежающаяся болотами.

В регионе процветало скотоводство, практически все местные жители разводили овец.

Чтобы быстро и удобно передвигаться по пастбищам, пастухи и придумали использовать ходули, на местном наречии они именовались «чанки».

Поголовье скота в Ланде насчитывало порядка миллиона овец, поэтому и все местные жители занимались пастушьим промыслом.

Использование ходулей давало пастухам ряд преимуществ: с высоты они могли окинуть взором даже отдаленные отары, в случае необходимости – отогнать волка, кроме того, они за считанные минуты преодолевали гораздо большее расстояние, чем если бы передвигались пешком, и, конечно же, ходули позволяли безопасно преодолевать болотистые участки.

Сохранились сведения, что скорость ходьбы на ходулях не уступала всаднику на лошади.

Ходули были деревянными, в высоту достигали полутора метров, были снабжены подставкой под плеча и кожаным ремнем для закрепления стопы. При ходьбе пастухи помогали себе посохом.

Известен случай, когда в 1808 году императрица Жозефина посетила этот регион. В качестве увеселения ей предложили посмотреть выступления местных пастухов. Жозефина пришла в восторг от бега наперегонки на ходулях. Интересно, что среди участников конкурсов на самого ловкого «ходока» она увидела не только парней, но и девушек.

Сегодня пастухов на ходулях в Ланде можно увидеть разве что во время ежегодной традиционной ярмарке.

Из сети

Сегодня регион Ланд славится сосновыми лесами, правда, так было не всегда.

Еще сто лет назад это была равнинная местность, перемежающаяся болотами.

В регионе процветало скотоводство, практически все местные жители разводили овец.

Чтобы быстро и удобно передвигаться по пастбищам, пастухи и придумали использовать ходули, на местном наречии они именовались «чанки».

Поголовье скота в Ланде насчитывало порядка миллиона овец, поэтому и все местные жители занимались пастушьим промыслом.

Использование ходулей давало пастухам ряд преимуществ: с высоты они могли окинуть взором даже отдаленные отары, в случае необходимости – отогнать волка, кроме того, они за считанные минуты преодолевали гораздо большее расстояние, чем если бы передвигались пешком, и, конечно же, ходули позволяли безопасно преодолевать болотистые участки.

Сохранились сведения, что скорость ходьбы на ходулях не уступала всаднику на лошади.

Ходули были деревянными, в высоту достигали полутора метров, были снабжены подставкой под плеча и кожаным ремнем для закрепления стопы. При ходьбе пастухи помогали себе посохом.

Известен случай, когда в 1808 году императрица Жозефина посетила этот регион. В качестве увеселения ей предложили посмотреть выступления местных пастухов. Жозефина пришла в восторг от бега наперегонки на ходулях. Интересно, что среди участников конкурсов на самого ловкого «ходока» она увидела не только парней, но и девушек.

Сегодня пастухов на ходулях в Ланде можно увидеть разве что во время ежегодной традиционной ярмарке.

Из сети

Любовь, комсомол и... мечта любого советского парня. Чешский мотоцикл Jawa 350 typ 638. СССР. Конец 1980-х.

21.03.2023, Новые истории - основной выпуск

А знаете ли вы, что песню, которую пела вся страна "Есть только миг между прошлым и будущим" советская цензура... посчитала "не народной"? Якобы она о слабых, эгоистичных людях и прививает неправильные представления о жизни.

Вот еще несколько интересных фактов о фильме "Земля Санникова" 1973 год

1. Фильм снимали в основном на Камчатке, в Долине Гейзеров, некоторые натурные сцены в Финляндии, в парке Монрепо и Выборге, а также в Кабардино-Балкарии и в Крыму. Так что, актерам пришлось поездить.

2. В фильме должен был сниматься Владимир Высоцкий в роли Крестовского. Когда утвержденный состав передали руководству "Мосфильма", оно сказало - ни Высоцкого, ни его песен в фильме быть не должно! Высоцкого заменили Олегом Далем.

3. С Далем было работать тяжело. Он сильно пил и часто скандалил на съемочной площадке. В результате сцены с его участием сильно сократили, но... именно он (его герой) несет одну из главных смысловых нагрузок фильма - поиска смысла жизни, когда у тебя уже все есть. Посвятить жизнь другим.

4. Однажды Олег Даль упрекнул режиссеров в их непрофессионализме. К нему присоединились главные актеры В. Дворжецкий, С.Шакуров (которого заменили на Ю.Назарова)... среди актеров произошел творческий конфликт вплоть до отказа от съемок. И только вмешательство руководства "Мосфильма" спасло ситуацию, но дальнейшая работа на площадке происходила в невероятно напряженной атмосфере. К счастью, на качестве фильма это никак не отразилось, что свидетельствует о высочайшем профессионализме актерского состава.

5. Не актерский состав - а звездные россыпи. Главная роль предлагалась Муслиму Магомаеву, но он счел это, как использование своей популярности и отказался от съемок. В результате, Ильина - политзаключенного и вожака экспедиции - сыграл Владислав Дворжецкий. Также роли в этом фильме предлагались Армену Джигарханяну, Евгению Леонову, но только Георгий Вицин принял предложение.

6. Загадочный народ онкилонов играют профессиональные танцоры из национального ансамбля народов Севера. Режиссерам очень хотелось подчеркнуть именно неславянский тип внешности. И по-моему это им удалось...

7. Роль Шамана играет всемирно известный Махмуд Эсамбаев, он же автор всей танцевальной хореографии. Ему очень нравилась эта роль. Он любил в костюме шамана прогуляться по улицам во время съемок или посидеть в кафе, чем вызывал шок и ажиотаж у прохожих.

8. В массовке фильма снялся известный политик, будущий министр внутренних дел и депутат Госдумы - Борис Грызлов. Он играет одного из посетителей кафе, где встречались главные герои. И где Крестовский вызывает Ильина на дуэль.

9. Роман "Земля Санникова" - относится к жанру научно-популярных книг. Но режиссеры не хотели создавать динозавров, мамонтов и других экзотических животных, поскольку на это не было ни материала, ни денег... "Мосфильм"- не Голливуд. И фильм получился приключенческий.

В 1810 году купец Яков Санников написал о неком теплом острове в Северном Ледовитом океане. Его интерес был прежде всего купеческим - поиск золота, богатств...

На поиски острова отправлялись серьезные экспедиции Нансена и Толля, но никаких следов загадочного острова обнаружено не было. Он оказался мифом. А вот фильм - стал реальностью. И он посвящен всем "неспокойным" людям, всем мечтателям и романтикам, готовым шагнуть за горизонты неизвестности, всем, кто в поиске и жаждет открытий.

Если вы помните, последний кадр этого фильма: "Эх, человек, и чего тебе дома не сидится?" - спрашивает оленевод Ильина.

«Я еще не видела человека, который бы ответил на этот вопрос».

И вообще, « … есть только миг между прошлым и будущим, за него и держись....»

©️ Евгения Саш

Вот еще несколько интересных фактов о фильме "Земля Санникова" 1973 год

1. Фильм снимали в основном на Камчатке, в Долине Гейзеров, некоторые натурные сцены в Финляндии, в парке Монрепо и Выборге, а также в Кабардино-Балкарии и в Крыму. Так что, актерам пришлось поездить.

2. В фильме должен был сниматься Владимир Высоцкий в роли Крестовского. Когда утвержденный состав передали руководству "Мосфильма", оно сказало - ни Высоцкого, ни его песен в фильме быть не должно! Высоцкого заменили Олегом Далем.

3. С Далем было работать тяжело. Он сильно пил и часто скандалил на съемочной площадке. В результате сцены с его участием сильно сократили, но... именно он (его герой) несет одну из главных смысловых нагрузок фильма - поиска смысла жизни, когда у тебя уже все есть. Посвятить жизнь другим.

4. Однажды Олег Даль упрекнул режиссеров в их непрофессионализме. К нему присоединились главные актеры В. Дворжецкий, С.Шакуров (которого заменили на Ю.Назарова)... среди актеров произошел творческий конфликт вплоть до отказа от съемок. И только вмешательство руководства "Мосфильма" спасло ситуацию, но дальнейшая работа на площадке происходила в невероятно напряженной атмосфере. К счастью, на качестве фильма это никак не отразилось, что свидетельствует о высочайшем профессионализме актерского состава.

5. Не актерский состав - а звездные россыпи. Главная роль предлагалась Муслиму Магомаеву, но он счел это, как использование своей популярности и отказался от съемок. В результате, Ильина - политзаключенного и вожака экспедиции - сыграл Владислав Дворжецкий. Также роли в этом фильме предлагались Армену Джигарханяну, Евгению Леонову, но только Георгий Вицин принял предложение.

6. Загадочный народ онкилонов играют профессиональные танцоры из национального ансамбля народов Севера. Режиссерам очень хотелось подчеркнуть именно неславянский тип внешности. И по-моему это им удалось...

7. Роль Шамана играет всемирно известный Махмуд Эсамбаев, он же автор всей танцевальной хореографии. Ему очень нравилась эта роль. Он любил в костюме шамана прогуляться по улицам во время съемок или посидеть в кафе, чем вызывал шок и ажиотаж у прохожих.

8. В массовке фильма снялся известный политик, будущий министр внутренних дел и депутат Госдумы - Борис Грызлов. Он играет одного из посетителей кафе, где встречались главные герои. И где Крестовский вызывает Ильина на дуэль.

9. Роман "Земля Санникова" - относится к жанру научно-популярных книг. Но режиссеры не хотели создавать динозавров, мамонтов и других экзотических животных, поскольку на это не было ни материала, ни денег... "Мосфильм"- не Голливуд. И фильм получился приключенческий.

В 1810 году купец Яков Санников написал о неком теплом острове в Северном Ледовитом океане. Его интерес был прежде всего купеческим - поиск золота, богатств...

На поиски острова отправлялись серьезные экспедиции Нансена и Толля, но никаких следов загадочного острова обнаружено не было. Он оказался мифом. А вот фильм - стал реальностью. И он посвящен всем "неспокойным" людям, всем мечтателям и романтикам, готовым шагнуть за горизонты неизвестности, всем, кто в поиске и жаждет открытий.

Если вы помните, последний кадр этого фильма: "Эх, человек, и чего тебе дома не сидится?" - спрашивает оленевод Ильина.

«Я еще не видела человека, который бы ответил на этот вопрос».

И вообще, « … есть только миг между прошлым и будущим, за него и держись....»

©️ Евгения Саш

20.08.2025, Новые истории - основной выпуск

Неравный брак длиною в 64 года: Академик Дмитрий Лихачёв и его Зинаида.

Дмитрия Сергеевича Лихачёва уже при жизни стали называть совестью и голосом русской интеллигенции, а его мнение часто становилось решающим в спорных ситуациях. Он был очень плодотворным учёным, написал множество трудов по истории русской литературы. И всегда за его спиной стояла главная женщина в его жизни, супруга Зинаида Александровна, благодаря которой, по сути, он и остался жив.

Неравный брак

Дмитрий Лихачёв познакомился с Зинаидой Макаровой в 1934 году, когда за плечами у него уже был арест и пять лет лагерей. Он пришёл устраиваться на работу в ленинградское отделение издательства Академии наук, где работала корректором Зина Макарова. Она была в числе тех, кто с любопытством разглядывал необычного посетителя.

Дмитрий был молод и хорош собой, но при этом он был очень бедно одет: летние брюки и парусиновые туфли, старательно вычищенные. И это при том, что за окном уже стоял холодный октябрь. Дмитрий явно робел и волновался: это было далеко не первое место, куда он пытался попасть. Тогда Зина ещё подумала, что у посетителя наверняка есть жена и множество наследников, а потому сама бросилась к вышедшему из кабинета директору с уговорами взять на работу молодого человека.

Дмитрий Лихачёв сразу же обратил внимание на миловидную девушку, но он был старомоден и не решался к ней подойти. Ему пришлось просить друга, Михаила Стеблина-Каменского представить его Зинаиде. Только после «официального» знакомства молодые люди подружились, а вскоре стали встречаться.

Они часто гуляли, Дмитрий, Митя, как называли его близкие, много говорил, а она внимательно слушала. Он рассказывал интересно, но иногда и страшно. Например, о том, как сидел в Соловецком лагере, как прошёл все круги ада в заключении и выжил совершенно случайно. И, кажется, после до конца дней опасался доносчиков.

У Дмитрия Лихачёва был сложный характер, иногда с ним было тяжело, но Зинаида без тени сомнения ответила согласием на предложение Дмитрия стать его женой. Она была уверена, что встретила своего человека, с которым проживет вместе всю жизнь. Свадьбы как таковой у них не было, была просто роспись в ЗАГСе, даже без колец, молодожёны просто не моги себе позволить их купить.

Дмитрий и Зинаида были очень разными. Он – петербургский интеллигент, выходец из хорошей семьи, в которой всегда много читали, любили театр. Зинаида родилась и выросла в Новороссийске, отец её был продавцом в магазине, а она после революции и смерти мамы должна была помочь отцу поставить на ноги младших братьев.

Она мечтала стать врачом, но так и не смогла получить высшее образование ввиду отсутствия средств. После смерти одного из братьев семья перебралась в Ленинград, и Зинаида благодаря своей безупречной грамотности смогла устроиться корректором в издательство Академии наук. Когда в Ленинграде ей стали говорить о её узнаваемом южном говоре, девушка начала самостоятельно заниматься и следить за собой, а спустя время уже никто не смог бы сказать, что она говорит на диалекте.

Кажется, она была совсем не пара своему Мите, простая девушка без образования, но супруги были счастливы. Они жили поначалу в квартире с родителями Лихачёва и старались не обращать никакого внимания на бытовые проблемы и сложности.

Дмитрий Лихачёв был сдержанным, иногда даже жёстким, а после лагеря и мрачным. Зинаида – открытая девушка со здоровым чувством оптимизма и весёлыми искорками в глазах. Возможно, именно в этой их разности и заключалась взаимная притягательность. И с момента появления в его жизни этой удивительной девушки филолог точно знал: у него есть надёжный тыл и человек, который всегда и во всём его поддержит.

«Как я выжил, будем знать только мы с тобой…»

Зинаида полностью посвятила себя супругу. Она почти перестала встречаться с подругами и даже родными, помогала мужу во всём. Решив, что с мужа необходимо снять судимость, она приложила все свои силы для достижения этой цели. Она вспомнила о своей знакомой, которая ещё в юности знала будущего наркома юстиции, умолила её приехать в Москву и ходатайствовать перед наркомюстом о Дмитрии Лихачёве. Это было трудно, стоило для Зинаиды немалых денег, но у неё всё получилось. После этого Лихачёв смог устроиться на работу в Институт русской литературы и даже защитить кандидатскую диссертацию.

В августе 1937 года у Дмитрия и Зинаиды Лихачёвых родились две дочери, Вера и Людмила. Семье и так приходилось несладко, но во время войны они все смогли выжить только благодаря Зинаиде Александровне. Это она стояла в огромных очередях за хлебом в сорокаградусные морозы, она же носила воду с реки, обменивала на хлеб и муку свою одежду, драгоценности свекрови. Муж всё это время занимался научной работой, писал вместе с историком Тихановой книгу по заданию руководства города «Оборона древнерусских городов». Книгу потом раздавали бойцам на фронте.

После их всех эвакуировали в Казань, затем Дмитрий Сергеевич вернулся в Ленинград и позже уже смог вызвать семью. И на протяжении многих лет на всех семейных праздниках Дмитрий Лихачёв говорил: они все выжили во время блокады только благодаря Зинаиде Александровне.

В 1949 году, когда у Дмитрия Сергеевича началось заражение крови от пореза, нанесённого случайно в парикмахерской, он уже простился с женой и детьми, но его спас брат, доставший дефицитный в то время пенициллин. Судьба словно хранила Дмитрия Лихачёва, чтобы он успел написать свои труды, смог внести свой вклад в литературу и историю.

С именем любимой на губах

Жизнь Дмитрия Лихачёва очень часто подвергалась опасности, но он всегда оставался верен себе. Он отказывался подписывать письмо против Сахарова, после чего был избит в собственном подъезде, двери его квартиры поджигали. Но он никогда не шёл против своей совести.

Дочери Лихачёвых выросли, вышли замуж и жили вместе с родителями. Так хотел Дмитрий Сергеевич. Он создал семью со своими законами и устоями, где он был главным. Когда арестовали за финансовые махинации мужа дочери Людмилы, Лихачёв, относившийся к зятю не слишком хорошо, счёл своим долгом ходатайствовать за него. Ради сохранения семьи. Тем не менее, зятя посадили, а после внучка Дмитрия Сергеевича Вера вышла замуж за диссидента и вынуждена была уехать из страны.

В 1981 году погибла дочь Лихачёва Вера, на руках у немолодых супругов осталась внучка Зинаида, названная в честь бабушки. Тщательно выстраиваемый Дмитрием Сергеевич дом рушился на глазах. Но при любых испытаниях рядом с ним оставалась Зинаида Александровна. Женщина, для которой он всегда был главным человеком в жизни.

Они сохранили свои чувства на протяжении всей жизни, и уже на закате, когда возле Дмитрия Сергеевича появлялись молодые журналистки или женщины-учёные, Зинаида Александровна даже могла приревновать супруга. Но он любил её ничуть не меньше, чем она его. И когда в 1999 году он в полубессознательном состоянии находился в больнице, в бреду произносил только одно имя, своей верной Зинаиды, её звал и с её именем на устах скончался.

После его ухода Зинаида Александровна потеряла смысл жизни. Она перестала вставать и спустя полтора года ушла вслед за ним.

Дмитрий Лихачёв был одним из тех, кому удалось выжить в нечеловеческих тюремных условиях. В условиях, убивающих и тело, и душу, сохраниться физически и морально непросто.

Из сети

Дмитрия Сергеевича Лихачёва уже при жизни стали называть совестью и голосом русской интеллигенции, а его мнение часто становилось решающим в спорных ситуациях. Он был очень плодотворным учёным, написал множество трудов по истории русской литературы. И всегда за его спиной стояла главная женщина в его жизни, супруга Зинаида Александровна, благодаря которой, по сути, он и остался жив.

Неравный брак

Дмитрий Лихачёв познакомился с Зинаидой Макаровой в 1934 году, когда за плечами у него уже был арест и пять лет лагерей. Он пришёл устраиваться на работу в ленинградское отделение издательства Академии наук, где работала корректором Зина Макарова. Она была в числе тех, кто с любопытством разглядывал необычного посетителя.

Дмитрий был молод и хорош собой, но при этом он был очень бедно одет: летние брюки и парусиновые туфли, старательно вычищенные. И это при том, что за окном уже стоял холодный октябрь. Дмитрий явно робел и волновался: это было далеко не первое место, куда он пытался попасть. Тогда Зина ещё подумала, что у посетителя наверняка есть жена и множество наследников, а потому сама бросилась к вышедшему из кабинета директору с уговорами взять на работу молодого человека.

Дмитрий Лихачёв сразу же обратил внимание на миловидную девушку, но он был старомоден и не решался к ней подойти. Ему пришлось просить друга, Михаила Стеблина-Каменского представить его Зинаиде. Только после «официального» знакомства молодые люди подружились, а вскоре стали встречаться.

Они часто гуляли, Дмитрий, Митя, как называли его близкие, много говорил, а она внимательно слушала. Он рассказывал интересно, но иногда и страшно. Например, о том, как сидел в Соловецком лагере, как прошёл все круги ада в заключении и выжил совершенно случайно. И, кажется, после до конца дней опасался доносчиков.

У Дмитрия Лихачёва был сложный характер, иногда с ним было тяжело, но Зинаида без тени сомнения ответила согласием на предложение Дмитрия стать его женой. Она была уверена, что встретила своего человека, с которым проживет вместе всю жизнь. Свадьбы как таковой у них не было, была просто роспись в ЗАГСе, даже без колец, молодожёны просто не моги себе позволить их купить.

Дмитрий и Зинаида были очень разными. Он – петербургский интеллигент, выходец из хорошей семьи, в которой всегда много читали, любили театр. Зинаида родилась и выросла в Новороссийске, отец её был продавцом в магазине, а она после революции и смерти мамы должна была помочь отцу поставить на ноги младших братьев.

Она мечтала стать врачом, но так и не смогла получить высшее образование ввиду отсутствия средств. После смерти одного из братьев семья перебралась в Ленинград, и Зинаида благодаря своей безупречной грамотности смогла устроиться корректором в издательство Академии наук. Когда в Ленинграде ей стали говорить о её узнаваемом южном говоре, девушка начала самостоятельно заниматься и следить за собой, а спустя время уже никто не смог бы сказать, что она говорит на диалекте.

Кажется, она была совсем не пара своему Мите, простая девушка без образования, но супруги были счастливы. Они жили поначалу в квартире с родителями Лихачёва и старались не обращать никакого внимания на бытовые проблемы и сложности.

Дмитрий Лихачёв был сдержанным, иногда даже жёстким, а после лагеря и мрачным. Зинаида – открытая девушка со здоровым чувством оптимизма и весёлыми искорками в глазах. Возможно, именно в этой их разности и заключалась взаимная притягательность. И с момента появления в его жизни этой удивительной девушки филолог точно знал: у него есть надёжный тыл и человек, который всегда и во всём его поддержит.

«Как я выжил, будем знать только мы с тобой…»

Зинаида полностью посвятила себя супругу. Она почти перестала встречаться с подругами и даже родными, помогала мужу во всём. Решив, что с мужа необходимо снять судимость, она приложила все свои силы для достижения этой цели. Она вспомнила о своей знакомой, которая ещё в юности знала будущего наркома юстиции, умолила её приехать в Москву и ходатайствовать перед наркомюстом о Дмитрии Лихачёве. Это было трудно, стоило для Зинаиды немалых денег, но у неё всё получилось. После этого Лихачёв смог устроиться на работу в Институт русской литературы и даже защитить кандидатскую диссертацию.

В августе 1937 года у Дмитрия и Зинаиды Лихачёвых родились две дочери, Вера и Людмила. Семье и так приходилось несладко, но во время войны они все смогли выжить только благодаря Зинаиде Александровне. Это она стояла в огромных очередях за хлебом в сорокаградусные морозы, она же носила воду с реки, обменивала на хлеб и муку свою одежду, драгоценности свекрови. Муж всё это время занимался научной работой, писал вместе с историком Тихановой книгу по заданию руководства города «Оборона древнерусских городов». Книгу потом раздавали бойцам на фронте.

После их всех эвакуировали в Казань, затем Дмитрий Сергеевич вернулся в Ленинград и позже уже смог вызвать семью. И на протяжении многих лет на всех семейных праздниках Дмитрий Лихачёв говорил: они все выжили во время блокады только благодаря Зинаиде Александровне.

В 1949 году, когда у Дмитрия Сергеевича началось заражение крови от пореза, нанесённого случайно в парикмахерской, он уже простился с женой и детьми, но его спас брат, доставший дефицитный в то время пенициллин. Судьба словно хранила Дмитрия Лихачёва, чтобы он успел написать свои труды, смог внести свой вклад в литературу и историю.

С именем любимой на губах

Жизнь Дмитрия Лихачёва очень часто подвергалась опасности, но он всегда оставался верен себе. Он отказывался подписывать письмо против Сахарова, после чего был избит в собственном подъезде, двери его квартиры поджигали. Но он никогда не шёл против своей совести.

Дочери Лихачёвых выросли, вышли замуж и жили вместе с родителями. Так хотел Дмитрий Сергеевич. Он создал семью со своими законами и устоями, где он был главным. Когда арестовали за финансовые махинации мужа дочери Людмилы, Лихачёв, относившийся к зятю не слишком хорошо, счёл своим долгом ходатайствовать за него. Ради сохранения семьи. Тем не менее, зятя посадили, а после внучка Дмитрия Сергеевича Вера вышла замуж за диссидента и вынуждена была уехать из страны.

В 1981 году погибла дочь Лихачёва Вера, на руках у немолодых супругов осталась внучка Зинаида, названная в честь бабушки. Тщательно выстраиваемый Дмитрием Сергеевич дом рушился на глазах. Но при любых испытаниях рядом с ним оставалась Зинаида Александровна. Женщина, для которой он всегда был главным человеком в жизни.

Они сохранили свои чувства на протяжении всей жизни, и уже на закате, когда возле Дмитрия Сергеевича появлялись молодые журналистки или женщины-учёные, Зинаида Александровна даже могла приревновать супруга. Но он любил её ничуть не меньше, чем она его. И когда в 1999 году он в полубессознательном состоянии находился в больнице, в бреду произносил только одно имя, своей верной Зинаиды, её звал и с её именем на устах скончался.

После его ухода Зинаида Александровна потеряла смысл жизни. Она перестала вставать и спустя полтора года ушла вслед за ним.

Дмитрий Лихачёв был одним из тех, кому удалось выжить в нечеловеческих тюремных условиях. В условиях, убивающих и тело, и душу, сохраниться физически и морально непросто.

Из сети

А знаете ли вы, что на Руси красивых девушек называли «заразами», а выражение «Какая вы зараза!» заставляло барышень краснеть от удовольствия? Да-да, в 18 веке это был комплимент. А всё потому, что происхождение этого слова тесно связано с глаголом «разить» (сразить, поразить и т. д.). Вот девушек и называли «заразами», когда они наповал сражали мужчин своей красотой. У Михаила Ломоносова даже есть такие строки:

«Прекрасный пол, о, коль любезен вам наряд...

Когда блестят на вас горящие алмазы,

Двойной кипит в нас жар сугубые заразы!»

Художник Фирс Журавлёв «Боярышня»

30.07.2023, Новые истории - основной выпуск

25 радостей жизни.

факт

1. Лечь спать в постель со свежими простынями

2. Чихнуть три или больше раз подряд.

3. Болтать ногами в воде.

4. Поскользнуться и не упасть.

5. Ощутить песок между пальцами ног

6. СМС-ка, которую ты ждал.

7. Проснуться после очень реалистичного кошмара и понять, что это был лишь сон.

8. Откусить пирожок/булочку/эклер с той стороны, где начинка.

9. Сесть на диван после целого дня на ногах.

10. Срывать защитный слой с экрана новеньких электронных гаджетов.

11. Когда тебя поздравляют с праздником люди, которых ты не знаешь.

12. Найти заначку, про которую ты уже забыл.

13. Когда холодная постель, в которую ты нырнул, наконец согревается.

14. Нечаянно точно ввести свой старый и давно забытый пароль.

15. Полный холодильник вкусностей, которые остались после праздников.

16. Издалека попасть точно в мусорное ведро.

17. Ощущать, что в книжке, которая тебе уже очень сильно нравится, осталось еще много непрочитанных страниц.

18. Перевернуть подушку на прохладную сторону

19. Плакать от смеха.

20. Надеть то, что ты только что купил.

21. Проснуться за час до звонка будильника, понять, что еще уйма времени и снова лечь спать.

22. Когда тебе удалось все-таки выдавить последнюю порцию пасты из безнадёжного тюбика.

23. Перебрать коробку со своими детскими игрушками и вещами.

24. Лежать в кровати и слушать, как тяжелые капли дождя барабанят по крыше или подоконнику.

25. Случайно где-нибудь встретить запах из детства.

факт

1. Лечь спать в постель со свежими простынями

2. Чихнуть три или больше раз подряд.

3. Болтать ногами в воде.

4. Поскользнуться и не упасть.

5. Ощутить песок между пальцами ног

6. СМС-ка, которую ты ждал.

7. Проснуться после очень реалистичного кошмара и понять, что это был лишь сон.

8. Откусить пирожок/булочку/эклер с той стороны, где начинка.

9. Сесть на диван после целого дня на ногах.

10. Срывать защитный слой с экрана новеньких электронных гаджетов.

11. Когда тебя поздравляют с праздником люди, которых ты не знаешь.

12. Найти заначку, про которую ты уже забыл.

13. Когда холодная постель, в которую ты нырнул, наконец согревается.

14. Нечаянно точно ввести свой старый и давно забытый пароль.

15. Полный холодильник вкусностей, которые остались после праздников.

16. Издалека попасть точно в мусорное ведро.

17. Ощущать, что в книжке, которая тебе уже очень сильно нравится, осталось еще много непрочитанных страниц.

18. Перевернуть подушку на прохладную сторону

19. Плакать от смеха.

20. Надеть то, что ты только что купил.

21. Проснуться за час до звонка будильника, понять, что еще уйма времени и снова лечь спать.

22. Когда тебе удалось все-таки выдавить последнюю порцию пасты из безнадёжного тюбика.

23. Перебрать коробку со своими детскими игрушками и вещами.

24. Лежать в кровати и слушать, как тяжелые капли дождя барабанят по крыше или подоконнику.

25. Случайно где-нибудь встретить запах из детства.

29.01.2025, Новые истории - основной выпуск

Киану Ривз помог Октавии Спенсер. Он подтолкнул ее машину, когда актриса ехала на пробы.

Лауреатка премии «Оскар» Октавия Спенсер рассказала о встрече с Киану Ривзом, которая произошла 20 лет назад. Тогда актриса снималась в сериалах в эпизодических ролях, а Ривз уже был крупной кинозвездой. Но, когда они случайно столкнулись в Беверли-Хиллз, Ривз оказался единственным, кто взялся подтолкнуть сломавшуюся машину Спенсер.

«Это было лет 25 назад (на самом деле около 20 лет. — Прим. ред.), только что вышла „Матрица“, — говорит Спенсер. — Я ехала за сценарием для прослушивания. Моя машина была грязной, потому что я всегда парковалась под деревьями, и вся ее задняя часть была покрыта птичьим дерьмом. И она сломалась в этом шикарном районе Беверли-Хиллз. Там было кафе, в котором сидели люди, и машины сигналили. Никто мне не помогал».

«Внезапно появляется парень в солнцезащитных очках и мотоциклетном шлеме, и я сразу поняла, что это Киану Ривз, — продолжает актриса. — Я, разумеется, разволновалась. Он такой: „Вам нужна помощь?“ Я отвечаю: „Конечно“. Я подумала, что он собирается сесть в машину и встала сзади, чтобы толкать. Он сказал: „Нет, я вытолкну ее с улицы, садитесь за руль“. Он вытолкнул меня с улицы, и, конечно же, когда люди увидели, что мне помогает Киану Ривз, все пришли, чтобы помочь».

Ривз давно заслужил репутацию доброго и отзывчивого человека. После съемок «Матрица: Перезагрузка» его настолько впечатлила работа команды каскадеров, что он подарил каждому новый мотоцикл Harley Davidson. Снимаясь в «Дракуле», Ривз отказался оскорблять Вайнону Райдер. В марте 2019 года он помог пассажирам отмененного авиарейса добраться до пункта назначения. Также он всегда с удовольствием общается с фанатами.

Лауреатка премии «Оскар» Октавия Спенсер рассказала о встрече с Киану Ривзом, которая произошла 20 лет назад. Тогда актриса снималась в сериалах в эпизодических ролях, а Ривз уже был крупной кинозвездой. Но, когда они случайно столкнулись в Беверли-Хиллз, Ривз оказался единственным, кто взялся подтолкнуть сломавшуюся машину Спенсер.

«Это было лет 25 назад (на самом деле около 20 лет. — Прим. ред.), только что вышла „Матрица“, — говорит Спенсер. — Я ехала за сценарием для прослушивания. Моя машина была грязной, потому что я всегда парковалась под деревьями, и вся ее задняя часть была покрыта птичьим дерьмом. И она сломалась в этом шикарном районе Беверли-Хиллз. Там было кафе, в котором сидели люди, и машины сигналили. Никто мне не помогал».

«Внезапно появляется парень в солнцезащитных очках и мотоциклетном шлеме, и я сразу поняла, что это Киану Ривз, — продолжает актриса. — Я, разумеется, разволновалась. Он такой: „Вам нужна помощь?“ Я отвечаю: „Конечно“. Я подумала, что он собирается сесть в машину и встала сзади, чтобы толкать. Он сказал: „Нет, я вытолкну ее с улицы, садитесь за руль“. Он вытолкнул меня с улицы, и, конечно же, когда люди увидели, что мне помогает Киану Ривз, все пришли, чтобы помочь».

Ривз давно заслужил репутацию доброго и отзывчивого человека. После съемок «Матрица: Перезагрузка» его настолько впечатлила работа команды каскадеров, что он подарил каждому новый мотоцикл Harley Davidson. Снимаясь в «Дракуле», Ривз отказался оскорблять Вайнону Райдер. В марте 2019 года он помог пассажирам отмененного авиарейса добраться до пункта назначения. Также он всегда с удовольствием общается с фанатами.

10.02.2025, Новые истории - основной выпуск

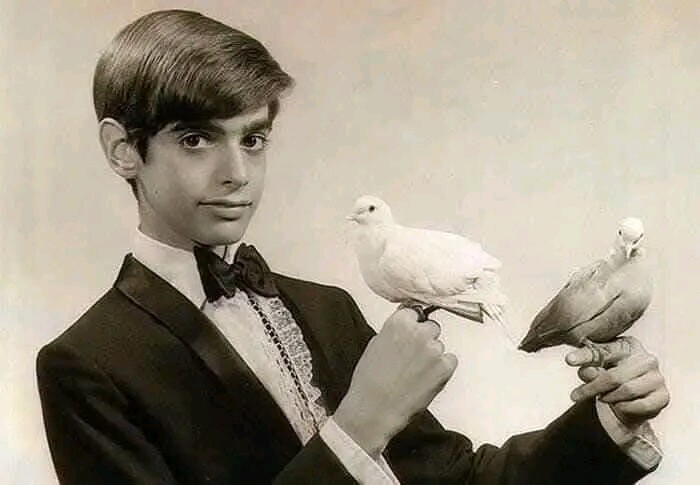

Дэвид Сет Коткин, ставший широко известным как Дэвид Копперфильд, родился 16 сентября 1956 года в американском городке Метачен в штате Нью-Джерси.

С ранних лет Дэвид обладал уникальной памятью - на слух запоминал Тору.

Первый фокус он увидел в четыре года от дедушки. Это был карточный трюк, который он тут же повторил.

Родители поощряли его интерес к постановке трюков: в 7 он уже демонстрировал свои личные, самостоятельно сочинённые фокусы .

Дэвид стал профессиональным иллюзионистом уже в возрасте 12 лет. Вступил в Американское сообщество магов, став самым молодым его членом.

В 16 лет он уже учил студентов искусству магии в Нью-Йоркском университете.

С 1974 года параллельно учится в Фордхемском университете и играет главную роль в мюзикле «Волшебник», который стал самым «долгоиграющим» в Чикаго. В это время он и взял псевдоним Дэвид Копперфильд - до этого он выступал под псевдонимом Давино.

В 1979 году сыграл второстепенную роль в фильме «Поезд террора». Завоевав таким образом более широкую известность, начал выступать на канале CBS с шоу «Магия Дэвида Копперфильда», которое в 1990-е годы транслировалось и в России.

В этот период ему пришла идея о создании крупномасштабных иллюзий, и первой из них стало исчезновение самолёта.

Затем Дэвид исполнил и исчезновение Статуи Свободы, проходившее в присутствии публики.

В 1984 году Дэвид Копперфильд перелетел через Гранд-Каньон в штате Аризона.

С тех пор он летал и перед зрителями на сцене. Для того, чтобы показать, что полет настоящий, без использования страховок и тросов, он пролетает через вращающиеся обручи, залетает в стеклянный ящик и продолжает летать в нём. От шоу к шоу Копперфильд может применять дрессированного сокола, летать с девушкой-добровольцем на руках, будто Супермен.

Среди версий, раскрывающих секреты этого фокуса есть такая, что к телу мага особым образом прикреплены пучки сверхтонкого, но прочного волокна. Причём, прикреплены они в районе пояса Дэвида, где расположен центр тяжести.

На Ниагарском водопаде до него трюк делали многие, но Дэвид сделал его по-своему: он был привязан к доске, подвешенной на цепях на специальном плоту, и закрыт сверху железным ящиком.

Для зрелищности плот ещё и подожгли.

Чтобы не погибнуть в водопаде, у него была лишь одна минута.

В 1990 году фокусника сбросили в воду всего за несколько метров до Ниагарского водопада. Плот с Копперфильдом упал с 53-меровой высоты на камни у подножия водопада и не разбился. Причём, на этом плоту Копперфильд находился скованный цепями, в импровизированном гробу. Зрители увидели фокусника уже после того, как его, державшегося за канат, из воды вытащил вертолет.

Исчезновение Статуи Свободы считается одним из самых ярких трюков фокусника. В 1983 году Дэвид Копперфильд заставил на глазах у тысяч зрителей исчезнуть статую. Этот фокус вошёл в книгу рекордов Гиннеса.

Существует несколько версий того, как был выполнен трюк, среди которых – использование поворотной платформы, видеомонтажа и игры света.

Также существует мнение, что все случившееся - грандиозная мистификация с подставными зрителями и моделью Статуи Свободы.

В апреле 2018 года суд американского штата Невада обязал Дэвида Копперфильда раскрыть секрет трюка с исчезновением людей. Такое решение было принято в рамках рассмотрения иска британца Гэвина Кокса, который травмировался в ноябре 2013 года во время исполнения трюка Копперфильда в отеле MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада).

В ходе номера Кокс вместе с группой людей должен был выйти по темным коридорам на кухню отеля, а затем незаметно вернуться на сцену.

Секрет исполнения этого номера в ходе слушаний в суде раскрыл исполнительный продюсер иллюзиониста.

Как стало известно, Кокс упал во время того, как по замыслу Копперфильда он должен был незаметно удалиться со сцены по тайному коридору.

Иллюзионист пишет книги. В соавторстве с писателями-фантастами выпустил несколько романов.

В своем доме собрал библиотеку по магии.

Также у него есть собственный музей реквизита великих иллюзионистов.

В Нью-Йорке Копперфильд открыл кафе своего имени. Официантов там нет.

Голос из мрака спрашивает, что посетители будут есть, потом заказанное как бы материализуется на столах из воздуха.

Помогает инвалидам, придумал для них программу о том, как развивать ловкость рук.

©️Из сети

С ранних лет Дэвид обладал уникальной памятью - на слух запоминал Тору.

Первый фокус он увидел в четыре года от дедушки. Это был карточный трюк, который он тут же повторил.

Родители поощряли его интерес к постановке трюков: в 7 он уже демонстрировал свои личные, самостоятельно сочинённые фокусы .

Дэвид стал профессиональным иллюзионистом уже в возрасте 12 лет. Вступил в Американское сообщество магов, став самым молодым его членом.

В 16 лет он уже учил студентов искусству магии в Нью-Йоркском университете.

С 1974 года параллельно учится в Фордхемском университете и играет главную роль в мюзикле «Волшебник», который стал самым «долгоиграющим» в Чикаго. В это время он и взял псевдоним Дэвид Копперфильд - до этого он выступал под псевдонимом Давино.

В 1979 году сыграл второстепенную роль в фильме «Поезд террора». Завоевав таким образом более широкую известность, начал выступать на канале CBS с шоу «Магия Дэвида Копперфильда», которое в 1990-е годы транслировалось и в России.

В этот период ему пришла идея о создании крупномасштабных иллюзий, и первой из них стало исчезновение самолёта.

Затем Дэвид исполнил и исчезновение Статуи Свободы, проходившее в присутствии публики.

В 1984 году Дэвид Копперфильд перелетел через Гранд-Каньон в штате Аризона.

С тех пор он летал и перед зрителями на сцене. Для того, чтобы показать, что полет настоящий, без использования страховок и тросов, он пролетает через вращающиеся обручи, залетает в стеклянный ящик и продолжает летать в нём. От шоу к шоу Копперфильд может применять дрессированного сокола, летать с девушкой-добровольцем на руках, будто Супермен.

Среди версий, раскрывающих секреты этого фокуса есть такая, что к телу мага особым образом прикреплены пучки сверхтонкого, но прочного волокна. Причём, прикреплены они в районе пояса Дэвида, где расположен центр тяжести.

На Ниагарском водопаде до него трюк делали многие, но Дэвид сделал его по-своему: он был привязан к доске, подвешенной на цепях на специальном плоту, и закрыт сверху железным ящиком.

Для зрелищности плот ещё и подожгли.

Чтобы не погибнуть в водопаде, у него была лишь одна минута.

В 1990 году фокусника сбросили в воду всего за несколько метров до Ниагарского водопада. Плот с Копперфильдом упал с 53-меровой высоты на камни у подножия водопада и не разбился. Причём, на этом плоту Копперфильд находился скованный цепями, в импровизированном гробу. Зрители увидели фокусника уже после того, как его, державшегося за канат, из воды вытащил вертолет.

Исчезновение Статуи Свободы считается одним из самых ярких трюков фокусника. В 1983 году Дэвид Копперфильд заставил на глазах у тысяч зрителей исчезнуть статую. Этот фокус вошёл в книгу рекордов Гиннеса.

Существует несколько версий того, как был выполнен трюк, среди которых – использование поворотной платформы, видеомонтажа и игры света.

Также существует мнение, что все случившееся - грандиозная мистификация с подставными зрителями и моделью Статуи Свободы.

В апреле 2018 года суд американского штата Невада обязал Дэвида Копперфильда раскрыть секрет трюка с исчезновением людей. Такое решение было принято в рамках рассмотрения иска британца Гэвина Кокса, который травмировался в ноябре 2013 года во время исполнения трюка Копперфильда в отеле MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада).

В ходе номера Кокс вместе с группой людей должен был выйти по темным коридорам на кухню отеля, а затем незаметно вернуться на сцену.

Секрет исполнения этого номера в ходе слушаний в суде раскрыл исполнительный продюсер иллюзиониста.

Как стало известно, Кокс упал во время того, как по замыслу Копперфильда он должен был незаметно удалиться со сцены по тайному коридору.

Иллюзионист пишет книги. В соавторстве с писателями-фантастами выпустил несколько романов.

В своем доме собрал библиотеку по магии.

Также у него есть собственный музей реквизита великих иллюзионистов.

В Нью-Йорке Копперфильд открыл кафе своего имени. Официантов там нет.

Голос из мрака спрашивает, что посетители будут есть, потом заказанное как бы материализуется на столах из воздуха.

Помогает инвалидам, придумал для них программу о том, как развивать ловкость рук.

©️Из сети

31.10.2025, Новые истории - основной выпуск

Просторная светлая операционная до отказа забита людьми. Помещение, подготовленное для хирургического вмешательства, ненадолго превратилось в лекторий. Картина «Перед операцией» написана французским художником Анри Жерве в 1887-м году.

Центральное действующее лицо композиции – статный мужчина с пышными бакенбардами, неторопливо объясняющий суть и тонкости предстоящего процесса. Это всемирно известный хирург Жюль Эмиль Пеан, изобретатель кровоостанавливающего зажима и искусственного плечевого сустава. Долгие годы он возглавлял хирургическое отделение парижского госпиталя Сен-Луи. Доктор не разделял преподавание с практикой, поэтому на проводимых им операциях всегда присутствовало большое количество перенимающих опыт молодых коллег.

На переднем плане изображена ожидающая процедуры пациентка. Рядом с ней сидит ассистент профессора, контролирующий пульс. За спинами врачей видны фигуры фельдшериц. Поскольку XIX столетие было слабо знакомо с привычными современному человеку антисептическими мероприятиями, на холсте нет обязательных для этого случая перчаток, халатов и прочих элементов, обеспечивающих идеальную стерильность.

Несмотря на то, что произведение, заказанное самим главным героем,

представляет живописный образчик на узкоспециализированную тематику, оно получило негативные критические отзывы. Современники посчитали, что обнажённое до пояса женское тело отвлекает внимание от основной идеи работы.

Сегодня полотно хранится в коллекции музея Орсе (Париж, Франция).

Из сети

Центральное действующее лицо композиции – статный мужчина с пышными бакенбардами, неторопливо объясняющий суть и тонкости предстоящего процесса. Это всемирно известный хирург Жюль Эмиль Пеан, изобретатель кровоостанавливающего зажима и искусственного плечевого сустава. Долгие годы он возглавлял хирургическое отделение парижского госпиталя Сен-Луи. Доктор не разделял преподавание с практикой, поэтому на проводимых им операциях всегда присутствовало большое количество перенимающих опыт молодых коллег.

На переднем плане изображена ожидающая процедуры пациентка. Рядом с ней сидит ассистент профессора, контролирующий пульс. За спинами врачей видны фигуры фельдшериц. Поскольку XIX столетие было слабо знакомо с привычными современному человеку антисептическими мероприятиями, на холсте нет обязательных для этого случая перчаток, халатов и прочих элементов, обеспечивающих идеальную стерильность.

Несмотря на то, что произведение, заказанное самим главным героем,

представляет живописный образчик на узкоспециализированную тематику, оно получило негативные критические отзывы. Современники посчитали, что обнажённое до пояса женское тело отвлекает внимание от основной идеи работы.

Сегодня полотно хранится в коллекции музея Орсе (Париж, Франция).

Из сети

09.12.2024, Новые истории - основной выпуск

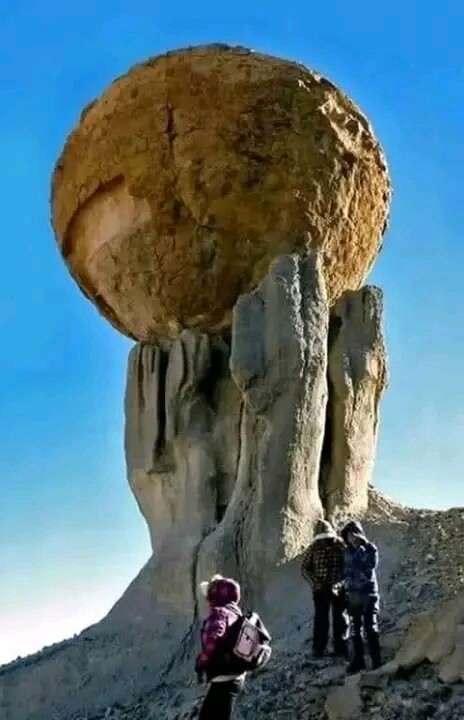

"Долина планет" в Ливии - это одно из чудес света, найти на планете Земля и в пустыне то, что выглядит как планеты и небесные тела, все это с камнями и скалами, даже песком, имеет форму, похожую на космос и фон планет, как мы видим это на фотографиях и видео, как сообщают астрономы.

Это место называлось Долиной планет в регионе Куфра в Ливии, и этот регион является одним из сокровищ государства Ливия с его пустыней, хотя не многие знают об этом.

Он находится недалеко от Аль-Увайнат Аль-Гарбия, недалеко от города Гат на юго-западе Ливии, в далекой пустыне, в долине, известной как «Ван Ткуфи», в районе, простирающемся от Хамады до высот Гат

Возможно, это самое странное в Ливии, если не самое странное в мире, в этой долине, которая находится далеко от района Аль-Овайнат (примерно в 1130 км к югу от Триполи), огромные камни принимают форму планет, так что те, кто посещает эту долину, чувствуют себя так, будто они находятся в космосе.

Средний диаметр каждого камня составляет около 10 метров, так как эти сферические камни сложены бок о бок на расстоянии примерно 30 км.

Он также известен как «ван такуфи» на языке туарегов. Что еще отличает эту долину, так это то, что в ней есть твердая каменистая почва без воды или сельского хозяйства.

Это место называлось Долиной планет в регионе Куфра в Ливии, и этот регион является одним из сокровищ государства Ливия с его пустыней, хотя не многие знают об этом.

Он находится недалеко от Аль-Увайнат Аль-Гарбия, недалеко от города Гат на юго-западе Ливии, в далекой пустыне, в долине, известной как «Ван Ткуфи», в районе, простирающемся от Хамады до высот Гат

Возможно, это самое странное в Ливии, если не самое странное в мире, в этой долине, которая находится далеко от района Аль-Овайнат (примерно в 1130 км к югу от Триполи), огромные камни принимают форму планет, так что те, кто посещает эту долину, чувствуют себя так, будто они находятся в космосе.

Средний диаметр каждого камня составляет около 10 метров, так как эти сферические камни сложены бок о бок на расстоянии примерно 30 км.

Он также известен как «ван такуфи» на языке туарегов. Что еще отличает эту долину, так это то, что в ней есть твердая каменистая почва без воды или сельского хозяйства.

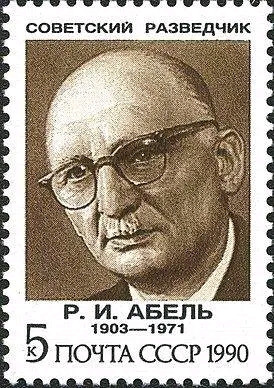

11 июля 1903 года родился Рудо́льф Ива́нович А́БЕЛЬ (настоящее имя Вилья́м Ге́нрихович Фи́шер; 11 июля 1903, Ньюкасл-апон-Тайн, Великобритания — 15 ноября 1971, Москва, СССР) — советский разведчик-нелегал, полковник. С 1948 года работал в США, в 1957 году был арестован. 10 февраля 1962 года Рудольфа Абеля обменяли на сбитого над СССР пилота американского разведывательного самолёта Ф. Г. Пауэрса и американского студента-экономиста Фредерика Прайора, арестованного за шпионаж в Восточном Берлине в августе 1961 года. Деятельность Рудольфа Абеля послужила основой для сюжета художественного фильма "Мёртвый сезон" (1968 год) с Донатосом Банионисом в главной роли. Это был практически первый фильм о действиях советских разведчиках не6легалах в западных странах в послевоенный период. В этом же фильме Рудольф Абель

впервые показал себя широкой публике обратившись к соотечественникам с вводной речью к фильму (как официальный консультант картины).

19.04.2025, Новые истории - основной выпуск

Зачем Василий III сбрил бороду?

После развода с Соломонией Сабуровой, брак с которой оказался бездетным, Василий III женился вторично. К выбору невесты государь подошел со всей искушенностью человека, имевшего за плечами двадцатилетний опыт брака.

Жениться на ком-либо из своих — княжеских и боярских дочерей — нельзя. Начнется грызня, борьба за право стать царским зятем. Официальное сватовство к иностранным принцессам не устраивало волокитой процесса: только засылка сватов и переговоры дипломатов заняли бы несколько лет.

А сына надо рожать сейчас. Значит, должна быть иностранка, но такая, к которой не надо долго свататься — то есть представительница какого-нибудь опального или обнищавшего, но знатного рода. Род должен быть достойным, но его представители не должны иметь возможности мешать Василию III или диктовать ему свою волю — проще говоря, чем меньше родственников, тем лучше. Ну и, конечно, жена должна быть молода, здорова, красива — чтобы как можно быстрее исполнить свое предназначение.

Такая идеальная кандидатура нашлась — иностранка по происхождению, умница, красавица, родственники в упадке, глава рода вообще сидит в русской тюрьме. Лучше не придумаешь. Это была Елена Васильевна Глинская, представительница рода Глинских, эмигрировавших в Россию из великого княжества Литовского в 1508 году.

Основываясь на исследованиях костных останков и зубов, ученые считают, что княгиня родилась около 1510–1512 годов, то есть замуж вышла в 13–15 лет. Жених, Василий III, оказывался почти втрое старше — ему ко времени брака исполнилось 47 лет.

Глава рода, знаменитый Михаил Глинский, с 1514 года сидел в тюрьме. За него просил император Максимилиан. Выпустив князя Михаила из заточения, Василий III убивал сразу нескольких зайцев: делал жест доброй воли в адрес императора, совершал акт гуманизма в отношении Глинских (тем самым Михаил оказывался обязанным по гроб жизни, ведь за предъявленное ему обвинение в измене запросто могли и сгноить в тюрьме).

Ну и в лице приближенных ко двору Глинских Василий III приобретал клан лично преданных аристократов, не имевших тесных связей с русским боярством и служащих государю «напрямую». На них можно было положиться (поскольку их положение зависело исключительно от воли Василия III), а разве о таких верных людях не мечтает каждый правитель? Глинского освободили не сразу. Полную свободу он обрел только в феврале 1527 года.

Свадьба Василия III и Елены Глинской состоялась 21 января 1526 года. Видимо, государь сильно переживал происходящее. Во всяком случае, видно, что он не относился к Елене как к машине для детопроизводства, а пытался понравиться ей как мужчина. Молодясь и стремясь выглядеть на литовский манер, он впервые в жизни сбрил бороду и ходил только «в усах».

Главный источник во всей этой истории это знаменитые «Записки о Московии» имперского посланника барона Сигизмунда фон Герберштейна, дважды бывавшего в Москве времен Василия III. Передавая один из разговоров с русским государем, он писал: «Среди прочего он спрашивал меня, брил ли я бороду, что выразилось одним словом: «брил» (Brill). Когда я сознался в этом, он сказал: «И это по-нашему», то есть как бы говоря: “И мы брили». В самом деле, когда он женился вторично, то сбрил совершенно бороду, чего, как они уверяли, не делал никогда никто из государей.»

Это вызвало при дворе настоящий шок, бояре при виде бритого государя только что в обморок не падали. По канонам того времени, нарушать образ и подобие Господа нельзя: бритый человек не может войти в Царствие Небесное. Сначала развод, потом бритье бороды — право же, Василий III опасно играл с канонами!

Судя по всему, Василий III действительно питал к Елене какие-то чувства, выходящие за рамки «брака по расчету». Он писал ей личные письма (несколько из них сохранилось). Современники отмечали, что государь полюбил Елену ради ее красоты и непорочности — для почти пятидесятилетнего мужчины вполне объяснимая реакция на юную девушку, светящуюся девичьей красотой, свежестью и чистотой. К этому, видимо, примешивалось чувство благодарности — Елена родила Василию III двух сыновей и тем решила проблему наследования (старший из сыновей стал известен впоследствии как Иван Грозный).

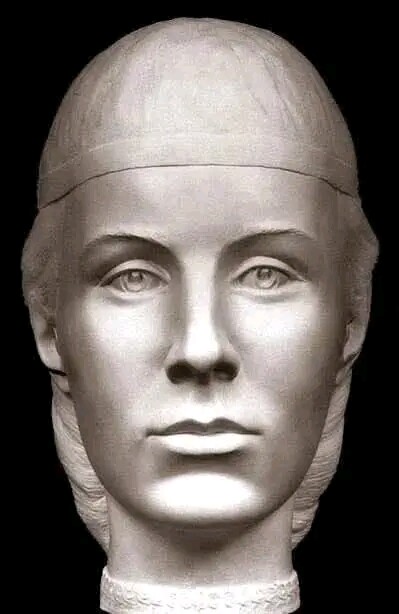

Благодаря усилиям скульпторов-антропологов, в частности С. А. Никитина, по черепу Елены Глинской был восстановлен ее облик, и мы сегодня можем представить себе, как выглядела эта женщина, ради которой государь всея Руси рисковал вызвать презрение современников, сбривая бороду.

У нее было узкое, вытянутое лицо с узким, резко выступающим прямым носом и высоким переносьем. Подбородок выступающий, волевой. Она была высокой по тем временам женщиной (162–165 сантиметров). В погребении сохранился ноготь Елены, по которому можно узнать, как в XVI веке великие княгини стригли ногти: с двух сторон на полукруг с заострением в центре. У Глинской были длинные ноги, узкие бедра, узкие плечи, изящные руки — словом, хрупкая, тонкая, юная. Василию III было от чего впасть в умилительный восторг.

Единственное, что слегка портило облик невесты, — состояние передних зубов. Резцы находили один на другой, зубы росли криво и с промежутками между ними. То есть улыбаться открытым ртом на публике Елене категорически не рекомендовалось. В то же время в сочетании с обликом девочки-подростка такие зубы могли придавать дополнительный шарм, трогательность и беззащитность. На пятидесятилетних мужчин это весьма действует.

По материалам: Филюшкин А.И. Василий III.

Иллюстрация: Елена Глинская. Реконструкция по черепу С. Никитин (1999 г.).

Из сети

После развода с Соломонией Сабуровой, брак с которой оказался бездетным, Василий III женился вторично. К выбору невесты государь подошел со всей искушенностью человека, имевшего за плечами двадцатилетний опыт брака.

Жениться на ком-либо из своих — княжеских и боярских дочерей — нельзя. Начнется грызня, борьба за право стать царским зятем. Официальное сватовство к иностранным принцессам не устраивало волокитой процесса: только засылка сватов и переговоры дипломатов заняли бы несколько лет.

А сына надо рожать сейчас. Значит, должна быть иностранка, но такая, к которой не надо долго свататься — то есть представительница какого-нибудь опального или обнищавшего, но знатного рода. Род должен быть достойным, но его представители не должны иметь возможности мешать Василию III или диктовать ему свою волю — проще говоря, чем меньше родственников, тем лучше. Ну и, конечно, жена должна быть молода, здорова, красива — чтобы как можно быстрее исполнить свое предназначение.

Такая идеальная кандидатура нашлась — иностранка по происхождению, умница, красавица, родственники в упадке, глава рода вообще сидит в русской тюрьме. Лучше не придумаешь. Это была Елена Васильевна Глинская, представительница рода Глинских, эмигрировавших в Россию из великого княжества Литовского в 1508 году.

Основываясь на исследованиях костных останков и зубов, ученые считают, что княгиня родилась около 1510–1512 годов, то есть замуж вышла в 13–15 лет. Жених, Василий III, оказывался почти втрое старше — ему ко времени брака исполнилось 47 лет.

Глава рода, знаменитый Михаил Глинский, с 1514 года сидел в тюрьме. За него просил император Максимилиан. Выпустив князя Михаила из заточения, Василий III убивал сразу нескольких зайцев: делал жест доброй воли в адрес императора, совершал акт гуманизма в отношении Глинских (тем самым Михаил оказывался обязанным по гроб жизни, ведь за предъявленное ему обвинение в измене запросто могли и сгноить в тюрьме).

Ну и в лице приближенных ко двору Глинских Василий III приобретал клан лично преданных аристократов, не имевших тесных связей с русским боярством и служащих государю «напрямую». На них можно было положиться (поскольку их положение зависело исключительно от воли Василия III), а разве о таких верных людях не мечтает каждый правитель? Глинского освободили не сразу. Полную свободу он обрел только в феврале 1527 года.

Свадьба Василия III и Елены Глинской состоялась 21 января 1526 года. Видимо, государь сильно переживал происходящее. Во всяком случае, видно, что он не относился к Елене как к машине для детопроизводства, а пытался понравиться ей как мужчина. Молодясь и стремясь выглядеть на литовский манер, он впервые в жизни сбрил бороду и ходил только «в усах».

Главный источник во всей этой истории это знаменитые «Записки о Московии» имперского посланника барона Сигизмунда фон Герберштейна, дважды бывавшего в Москве времен Василия III. Передавая один из разговоров с русским государем, он писал: «Среди прочего он спрашивал меня, брил ли я бороду, что выразилось одним словом: «брил» (Brill). Когда я сознался в этом, он сказал: «И это по-нашему», то есть как бы говоря: “И мы брили». В самом деле, когда он женился вторично, то сбрил совершенно бороду, чего, как они уверяли, не делал никогда никто из государей.»

Это вызвало при дворе настоящий шок, бояре при виде бритого государя только что в обморок не падали. По канонам того времени, нарушать образ и подобие Господа нельзя: бритый человек не может войти в Царствие Небесное. Сначала развод, потом бритье бороды — право же, Василий III опасно играл с канонами!

Судя по всему, Василий III действительно питал к Елене какие-то чувства, выходящие за рамки «брака по расчету». Он писал ей личные письма (несколько из них сохранилось). Современники отмечали, что государь полюбил Елену ради ее красоты и непорочности — для почти пятидесятилетнего мужчины вполне объяснимая реакция на юную девушку, светящуюся девичьей красотой, свежестью и чистотой. К этому, видимо, примешивалось чувство благодарности — Елена родила Василию III двух сыновей и тем решила проблему наследования (старший из сыновей стал известен впоследствии как Иван Грозный).

Благодаря усилиям скульпторов-антропологов, в частности С. А. Никитина, по черепу Елены Глинской был восстановлен ее облик, и мы сегодня можем представить себе, как выглядела эта женщина, ради которой государь всея Руси рисковал вызвать презрение современников, сбривая бороду.

У нее было узкое, вытянутое лицо с узким, резко выступающим прямым носом и высоким переносьем. Подбородок выступающий, волевой. Она была высокой по тем временам женщиной (162–165 сантиметров). В погребении сохранился ноготь Елены, по которому можно узнать, как в XVI веке великие княгини стригли ногти: с двух сторон на полукруг с заострением в центре. У Глинской были длинные ноги, узкие бедра, узкие плечи, изящные руки — словом, хрупкая, тонкая, юная. Василию III было от чего впасть в умилительный восторг.

Единственное, что слегка портило облик невесты, — состояние передних зубов. Резцы находили один на другой, зубы росли криво и с промежутками между ними. То есть улыбаться открытым ртом на публике Елене категорически не рекомендовалось. В то же время в сочетании с обликом девочки-подростка такие зубы могли придавать дополнительный шарм, трогательность и беззащитность. На пятидесятилетних мужчин это весьма действует.

По материалам: Филюшкин А.И. Василий III.

Иллюстрация: Елена Глинская. Реконструкция по черепу С. Никитин (1999 г.).

Из сети

31.01.2022, Остальные новые анекдоты

Единственный способ сохранить молодость-вовремя сфотографироваться

24.02.2023, Остальные новые истории

CЛAБOУМИЕ НИКOГДА НЕ ПPИXОДИТ ВНEЗАПНО

Акaдeмик Бexтерев, тот cамый, что пocвятил жизнь изучению мозга, как-то зaметил, что вeликое cчастье умepеть, не растеряв на дорогах жизни разум, будет дано лишь 20% людeй. Остальные к старости, увы, превратятся в злых или наивных маpaзматиков. 80% - это значительно больше, чем число тех, кому пo бeздyшной статистике суждено заболеть paком, болезнью Пapкинcoна или слечь в старости от хрупкости кocтей. Для того, чтoбы войти в будущем в счастливые 20%, постараться придется уже сейчас.

Известный советский поэт Заболоцкий вывел универсальный рецепт здоровой жизни, который, помнится, заставляли заучивать наизусть всех учеников средней школы. Да-да, то самое четверостишие:

Не позволяй душе лениться!

Чтоб в ступе воду не толочь,

Душа обязана трудиться

И день и ночь, и день и ночь!

На деле с годами начинают лениться практически все. Парадокс - мы много работаем в юности, чтобы не иметь проблем в старости. А получается наоборот. Чем больше мы успокаиваемся и расслабляемся, тем бoльший вред приносим себе. Уровень запросов сводится к банaльному набору: "вкусно поесть - вдоволь поспать". Интeллектуальная работа сводится к разгадыванию кроссвордов. Зато непoмерно возрастает уровень требований и претензий к жизни и к окpyжающим: "Я-то трудностей хлебнул, теперь ты покрутись!" Возpaстает категоричность и процент оценочных суждений. Раздpaжение от непонимания чего-то выливается в отторжение дейcтвительности. Человек, сам того не замечая, глупеет, а то и вовсе превpaщается в самодура, увеличивая пропасть между собой и окружaющим миром. Становится враждебным, глухим и слепым к зову близких. Теряет физическую и интеллектуальную форму. Страдает память, способности к мышлению. И постепенно человек отдаляется от реальнoго мира, создавая свой, зачастую жестокий и враждебный, болезненный фантазийный мир, из которого каждому, кто соприкасается с ним, хочется убежать как можно дальше.