Рассказчик: Оби Ван Киноби

10.11.2025, Новые истории - основной выпуск

«Да, она ровесница века»: Александре Пахмутовой 9 ноября исполняется 96 лет.

Это все равно что 100 лет — Октябрьской революции (7 ноября 2017 года) или 100 лет — ВЛКСМ (29 октября 2018-го).

И 80 лет Победы в Великой Отечественной войне (9 мая 2025-го) — из той же плеяды дат.

Да, она ровесница Века.

Ровесница Эпохи.

Ровесница великих исторических событий.

Но не просто ровесница, она один из флагманов Советского Союза.

Ее такой — железной — сделало советское государство.

Безусловно, она — гениальна. У нее есть дар Божий и великое трудолюбие. Но не только это. Пахмутова — это символ тех, кого в СССР называли «настоящим человеком». У людей сегодняшнего времени это определение не вызовет особых ассоциаций. У тех, кто родился и вырос в СССР, понятие «настоящий человек» было совершенно четким — это герой, образец для подражания, тот, на кого надо равняться. Настоящими людьми были Гастелло, Матросов, Чкалов, Гагарин. И вот она — Пахмутова — из этого же отряда.

И всей своей жизнью Александра Николаевна это доказывает. Не только творчеством, но и отношением к тем событиям, которые кардинально изменили судьбу страны и тем самым перепахали ее собственную жизнь — распад СССР, отвержение прежних ценностей, предание анафеме вождей, на которых еще недавно молились. Александра Пахмутова и ее ныне покойный муж и вечный творческий партнер по жизни Николай Добронравов тогда оказались теми, кого сбросили с пьедестала, сделав изгоями. За песню «И вновь продолжается бой». «Нас предали», — говорили мне о том промежутке своей жизни Александра Николаевна и Николай Николаевич. А ведь мало кто поверит, что она даже никогда не была членом КПСС...

Но они не жаловались. Не оправдывались. Не объяснялись. И позже, когда время и люди снова немного изменились, исправляя перегибы, не требовали реабилитации. Даже когда к ним в дом на 75-летие Александры Николаевны на чашку чая пришел Президент России Владимир Путин. И спрашивал, в чем они нуждаются. И прямо дал понять, какой ответ готов услышать, заметив: «У вас как-то тесновато». А гостиная, где они принимали главу государства, совсем небольшая, да и то большую часть комнаты занимали рояль и книжные полки. Такая вот полученная во времена СССР, когда 60–70 метров жилой площади считались хоромами, у выдающихся композитора и поэта квартира — стандартной, советской планировки. Но они ничего не попросили. «Да нам просто ничего не надо», — объяснил мне позднее такую их позицию Николай Николаевич. А у Александры Николаевны при этом такое количество партитур, что они вытесняют из комнаты самого автора.

Но Пахмутова и Добронравов — гордые. Не так — мы гордые! А такие гордые, которые всю жизнь живут по своему своду нравственных правил, в число которых не входит «хавать халяву».

Они рассказывали, что в лихие 90-е им приходилось выступать за продукты. «Это было даже удобно, — пожала плечами Александра Николаевна, увидев, насколько я шокирована. — Нам привезли несколько мешков картошки, какие-то другие овощи, все это положили на кухне, и долгое время не надо было ходить в магазин...» И снова — ни капли желчи, обиды, иронии, сарказма, гнева. «У тех, кто нас пригласил, не было денег, они предложили то, что имели», — совершенно спокойно комментировала ситуацию великий композитор.

Сама Александра Николаевна считает, что ее такой — железной — сделало советское государство. Выковало. Как и многих их ровесников.

— Когда мы росли, была крупная государственная программа, которая определяла, какую вообще давать духовную пищу народу. По радио обязательно передавали отрывки из опер, транслировалось исполнение гениальной популярной музыки. И так же оставалось во время войны. Мальчишки в войну бегали и свистели фрагменты из первой части 7-й симфонии Шостаковича! — объясняла мне Александра Пахмутова, как сформировалась ее главная профессиональная позиция «своим творчеством народу надо служить, но не обслуживать». — Тогда к этому было другое отношение, государственное. Скажем, когда я уже занималась в специальной музыкальной школе для одаренных детей в Москве, а ведь еще шла война, мы, дети, получали рабочую продуктовую карточку высшей категории. То есть как рабочие оборонного завода. Значит, правительство было уверено, что мы выиграем войну и эти дети, то есть мы, должны будут повести вперед нашу культуру. И у моих однокашников были для занятий скрипки из государственных коллекций, они не имели цены. У Эдуарда Грача была скрипка Амати, у Игоря Безродного была скрипка Страдивари, у Рафаила Соболевского — Гварнери. ...И надо сказать, карточки давали недаром, все выучились, заняли ведущие позиции в музыке, добились международного признания, стали лауреатами различных конкурсов, почти никто не эмигрировал. Я когда приехала, нашу школу оканчивали Коган и Ростропович.

Александра Николаевна хорошо помнит день, когда началась Великая Отечественная война. «Двадцать второго был концерт, почему-то он назывался «олимпиада художественной самодеятельности», и я там играла вальс собственного сочинения. И вдруг в середине концерта вышел представитель руководства города и объявил, что концерт закончен, потому что началась война.

А в 43-м году я со своим подростковым эгоизмом заявила родителям: мне надо в Москву, учиться; если вы не можете меня отвезти, то я договорилась с летчиками и они меня отвезут. И эти летчики сказали родителям: да, надо везти вашу девочку, она с нами договорилась! И, кстати, такая вот отзывчивость тоже была приметой времени. Тогда родители купили мне пальто и повезли в Москву. Центральная музыкальная школа при Московской консерватории им. Чайковского, куда я поступала, в 43-м уже вернулась из эвакуации в столицу. И вот собрали комиссию... Я положила ватник на рояль… (Смеется.) В общем, вынесли вердикт, что меня надо учить, и я осталась. Интерната при школе не было, но у родителей оказались в Москве друзья — Спицыны, и я стала у них жить в одной комнатке в коммунальной квартире. Была война, окна газетами заклеены из-за бомбежек…

А потом была долгая, долгая творческая жизнь.

Сложно поверить, но песни Александры Пахмутовой в советское время тоже клали на полку.

— У нас даже была мысль сделать концерт из песен, которые запрещали при советской власти. Там оказалась и песня про Ленина. Она называлась «Ильич прощается с Москвой», — рассказывал мне ныне покойный Николай Николаевич. — Это песня о его последнем приезде в Москву, когда Ленин был совершенно больной, приехал на сельскохозяйственную выставку, он практически уже не разговаривал. В песне были вполне приличные строчки: «А перед ним идут с войны солдаты, они идут в далеком сорок пятом, он машет им слабеющей рукой, Ильич прощается с Москвой». Но нам сказали: «Ильич никогда не прощался с Москвой, он всегда с нами, тут памятники стоят...» И хотя песню спела Зыкина, в эфире она не была никогда. Но сейчас цензура еще хуже — сейчас цензура денег.

Свое скромное финансовое положение они принимали стоически: никаких выступлений ради прихотей богатых людей. Чурались прессы. Пахмутова со смешком рассказывала мне, как однажды на каком-то мероприятии ее одолели журналисты, стали спрашивать о личном и она ответила, дескать, мы с Николаем Николаевичем всю жизнь прожили вместе, в этом плане наша семья — нетрадиционная, имея в виду, что нынешнее время пестрит разводами, скандалами, дележкой имущества медийных персон. Каково же было ее удивление, когда наутро она прочитала заголовки: Пахмутова призналась в нетрадиционной ориентации...

Зато они всю жизнь были друзьями «Московского комсомольца», давали честные, откровенные интервью, приходили в гости в редакцию и на наши праздники. А любовь между ними, кстати, вопреки тем глупым публикациям, была самая настоящая, такая, которая делает людей двумя половинами одного целого навсегда. «Все случилось как-то очень быстро, — рассказывал мне Николай Николаевич про то, как родился их крепчайший семейный союз, — решили расписаться и расписались. Не было такого, как сейчас принято: давай сначала просто поживем вместе, посмотрим, подходим ли мы друг другу. К тому же и жить-то нам было негде: ни Але, ни мне. Расписались и сразу уехали на полтора месяца на море». «А когда ехали в загс, вдруг начался такой ливень! Такой дождь проливной! Говорят, это хорошая примета, которая обещает долгую и счастливую совместную жизнь», — добавила Пахмутова.

Что же, примета сбылась. Они прожили вместе более 66 лет. Николай Добронравов ушел из жизни в возрасте 94 лет, каких-то пары месяцев не дожив до своего 95-летия... На церемонии прощания просили не фотографировать... Журналисты вопреки запрету снимали... В самом финале церемонии Пахмутова вдруг обернулась к прессе. Все замерли, ожидая отповеди. «Спасибо вам, что пришли...» — это слова Александры Николаевны обескуражили даже самых откровенных папарацци...

После ухода из жизни Николая Добронравова, который всю жизнь был Нежностью Пахмутовой, а она — его Мелодией, за ее здоровье опасались все. Но Александра Николаевна выстояла. Помогли ей в этом близкие люди и… музыка. Послушный, как ребенок, ее порхающим над клавишами пальцам рояль...

И вот 9 ноября она отмечает свое 96-летие. А вместе с ней эту дату отмечает вся страна. Потому что Пахмутова — это наша «Надежда». И не просто культовая песня за ее авторством. А надежда на появление новой плеяды «настоящих людей». Которых, как известно, рождают трудные времена.

Ну а песни? «Довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось».

Из сети

Это все равно что 100 лет — Октябрьской революции (7 ноября 2017 года) или 100 лет — ВЛКСМ (29 октября 2018-го).

И 80 лет Победы в Великой Отечественной войне (9 мая 2025-го) — из той же плеяды дат.

Да, она ровесница Века.

Ровесница Эпохи.

Ровесница великих исторических событий.

Но не просто ровесница, она один из флагманов Советского Союза.

Ее такой — железной — сделало советское государство.

Безусловно, она — гениальна. У нее есть дар Божий и великое трудолюбие. Но не только это. Пахмутова — это символ тех, кого в СССР называли «настоящим человеком». У людей сегодняшнего времени это определение не вызовет особых ассоциаций. У тех, кто родился и вырос в СССР, понятие «настоящий человек» было совершенно четким — это герой, образец для подражания, тот, на кого надо равняться. Настоящими людьми были Гастелло, Матросов, Чкалов, Гагарин. И вот она — Пахмутова — из этого же отряда.

И всей своей жизнью Александра Николаевна это доказывает. Не только творчеством, но и отношением к тем событиям, которые кардинально изменили судьбу страны и тем самым перепахали ее собственную жизнь — распад СССР, отвержение прежних ценностей, предание анафеме вождей, на которых еще недавно молились. Александра Пахмутова и ее ныне покойный муж и вечный творческий партнер по жизни Николай Добронравов тогда оказались теми, кого сбросили с пьедестала, сделав изгоями. За песню «И вновь продолжается бой». «Нас предали», — говорили мне о том промежутке своей жизни Александра Николаевна и Николай Николаевич. А ведь мало кто поверит, что она даже никогда не была членом КПСС...

Но они не жаловались. Не оправдывались. Не объяснялись. И позже, когда время и люди снова немного изменились, исправляя перегибы, не требовали реабилитации. Даже когда к ним в дом на 75-летие Александры Николаевны на чашку чая пришел Президент России Владимир Путин. И спрашивал, в чем они нуждаются. И прямо дал понять, какой ответ готов услышать, заметив: «У вас как-то тесновато». А гостиная, где они принимали главу государства, совсем небольшая, да и то большую часть комнаты занимали рояль и книжные полки. Такая вот полученная во времена СССР, когда 60–70 метров жилой площади считались хоромами, у выдающихся композитора и поэта квартира — стандартной, советской планировки. Но они ничего не попросили. «Да нам просто ничего не надо», — объяснил мне позднее такую их позицию Николай Николаевич. А у Александры Николаевны при этом такое количество партитур, что они вытесняют из комнаты самого автора.

Но Пахмутова и Добронравов — гордые. Не так — мы гордые! А такие гордые, которые всю жизнь живут по своему своду нравственных правил, в число которых не входит «хавать халяву».

Они рассказывали, что в лихие 90-е им приходилось выступать за продукты. «Это было даже удобно, — пожала плечами Александра Николаевна, увидев, насколько я шокирована. — Нам привезли несколько мешков картошки, какие-то другие овощи, все это положили на кухне, и долгое время не надо было ходить в магазин...» И снова — ни капли желчи, обиды, иронии, сарказма, гнева. «У тех, кто нас пригласил, не было денег, они предложили то, что имели», — совершенно спокойно комментировала ситуацию великий композитор.

Сама Александра Николаевна считает, что ее такой — железной — сделало советское государство. Выковало. Как и многих их ровесников.

— Когда мы росли, была крупная государственная программа, которая определяла, какую вообще давать духовную пищу народу. По радио обязательно передавали отрывки из опер, транслировалось исполнение гениальной популярной музыки. И так же оставалось во время войны. Мальчишки в войну бегали и свистели фрагменты из первой части 7-й симфонии Шостаковича! — объясняла мне Александра Пахмутова, как сформировалась ее главная профессиональная позиция «своим творчеством народу надо служить, но не обслуживать». — Тогда к этому было другое отношение, государственное. Скажем, когда я уже занималась в специальной музыкальной школе для одаренных детей в Москве, а ведь еще шла война, мы, дети, получали рабочую продуктовую карточку высшей категории. То есть как рабочие оборонного завода. Значит, правительство было уверено, что мы выиграем войну и эти дети, то есть мы, должны будут повести вперед нашу культуру. И у моих однокашников были для занятий скрипки из государственных коллекций, они не имели цены. У Эдуарда Грача была скрипка Амати, у Игоря Безродного была скрипка Страдивари, у Рафаила Соболевского — Гварнери. ...И надо сказать, карточки давали недаром, все выучились, заняли ведущие позиции в музыке, добились международного признания, стали лауреатами различных конкурсов, почти никто не эмигрировал. Я когда приехала, нашу школу оканчивали Коган и Ростропович.

Александра Николаевна хорошо помнит день, когда началась Великая Отечественная война. «Двадцать второго был концерт, почему-то он назывался «олимпиада художественной самодеятельности», и я там играла вальс собственного сочинения. И вдруг в середине концерта вышел представитель руководства города и объявил, что концерт закончен, потому что началась война.

А в 43-м году я со своим подростковым эгоизмом заявила родителям: мне надо в Москву, учиться; если вы не можете меня отвезти, то я договорилась с летчиками и они меня отвезут. И эти летчики сказали родителям: да, надо везти вашу девочку, она с нами договорилась! И, кстати, такая вот отзывчивость тоже была приметой времени. Тогда родители купили мне пальто и повезли в Москву. Центральная музыкальная школа при Московской консерватории им. Чайковского, куда я поступала, в 43-м уже вернулась из эвакуации в столицу. И вот собрали комиссию... Я положила ватник на рояль… (Смеется.) В общем, вынесли вердикт, что меня надо учить, и я осталась. Интерната при школе не было, но у родителей оказались в Москве друзья — Спицыны, и я стала у них жить в одной комнатке в коммунальной квартире. Была война, окна газетами заклеены из-за бомбежек…

А потом была долгая, долгая творческая жизнь.

Сложно поверить, но песни Александры Пахмутовой в советское время тоже клали на полку.

— У нас даже была мысль сделать концерт из песен, которые запрещали при советской власти. Там оказалась и песня про Ленина. Она называлась «Ильич прощается с Москвой», — рассказывал мне ныне покойный Николай Николаевич. — Это песня о его последнем приезде в Москву, когда Ленин был совершенно больной, приехал на сельскохозяйственную выставку, он практически уже не разговаривал. В песне были вполне приличные строчки: «А перед ним идут с войны солдаты, они идут в далеком сорок пятом, он машет им слабеющей рукой, Ильич прощается с Москвой». Но нам сказали: «Ильич никогда не прощался с Москвой, он всегда с нами, тут памятники стоят...» И хотя песню спела Зыкина, в эфире она не была никогда. Но сейчас цензура еще хуже — сейчас цензура денег.

Свое скромное финансовое положение они принимали стоически: никаких выступлений ради прихотей богатых людей. Чурались прессы. Пахмутова со смешком рассказывала мне, как однажды на каком-то мероприятии ее одолели журналисты, стали спрашивать о личном и она ответила, дескать, мы с Николаем Николаевичем всю жизнь прожили вместе, в этом плане наша семья — нетрадиционная, имея в виду, что нынешнее время пестрит разводами, скандалами, дележкой имущества медийных персон. Каково же было ее удивление, когда наутро она прочитала заголовки: Пахмутова призналась в нетрадиционной ориентации...

Зато они всю жизнь были друзьями «Московского комсомольца», давали честные, откровенные интервью, приходили в гости в редакцию и на наши праздники. А любовь между ними, кстати, вопреки тем глупым публикациям, была самая настоящая, такая, которая делает людей двумя половинами одного целого навсегда. «Все случилось как-то очень быстро, — рассказывал мне Николай Николаевич про то, как родился их крепчайший семейный союз, — решили расписаться и расписались. Не было такого, как сейчас принято: давай сначала просто поживем вместе, посмотрим, подходим ли мы друг другу. К тому же и жить-то нам было негде: ни Але, ни мне. Расписались и сразу уехали на полтора месяца на море». «А когда ехали в загс, вдруг начался такой ливень! Такой дождь проливной! Говорят, это хорошая примета, которая обещает долгую и счастливую совместную жизнь», — добавила Пахмутова.

Что же, примета сбылась. Они прожили вместе более 66 лет. Николай Добронравов ушел из жизни в возрасте 94 лет, каких-то пары месяцев не дожив до своего 95-летия... На церемонии прощания просили не фотографировать... Журналисты вопреки запрету снимали... В самом финале церемонии Пахмутова вдруг обернулась к прессе. Все замерли, ожидая отповеди. «Спасибо вам, что пришли...» — это слова Александры Николаевны обескуражили даже самых откровенных папарацци...

После ухода из жизни Николая Добронравова, который всю жизнь был Нежностью Пахмутовой, а она — его Мелодией, за ее здоровье опасались все. Но Александра Николаевна выстояла. Помогли ей в этом близкие люди и… музыка. Послушный, как ребенок, ее порхающим над клавишами пальцам рояль...

И вот 9 ноября она отмечает свое 96-летие. А вместе с ней эту дату отмечает вся страна. Потому что Пахмутова — это наша «Надежда». И не просто культовая песня за ее авторством. А надежда на появление новой плеяды «настоящих людей». Которых, как известно, рождают трудные времена.

Ну а песни? «Довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось».

Из сети

26.06.2025, Новые истории - основной выпуск

Голый Генерал

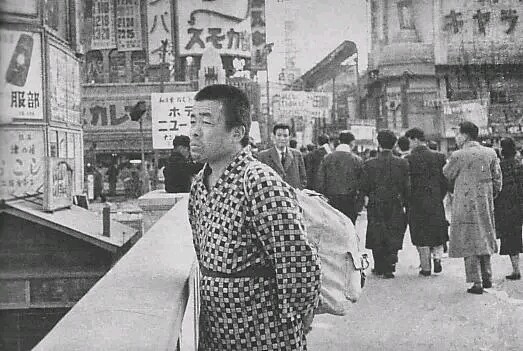

Киоши Ямашита знает каждый японец, о нем сняты фильмы, сериалы, сложены песни, книги и манга.

Родился Киоши в 1922 г. в Токио. Дети в начальной школе издевались над недоразвитым малышом с нарушениями речи, за что тот в итоге пырнул одного из одноклассников ножом.

В 12 лет родители отправляют Киоши в спецшколу, где он начинает рисовать мелкими кусочками цветной бумаги (японское искусство обрывной аппликации "Чигири–э"). Краски Киоши поначалу не признавал и ел как конфеты.

Талант мальчика вскоре замечает известный японский психиатр Шикиба. Психиатр организовывает первую выставку работ пациента, к Киоши приходит первая известность.

В 1940 г. 18–летний Киоши убегает из спецшколы, опасаясь армейской медкомиссии. В 1943 г. санитары замечают его на подработке в забегаловке и забирают на комиссию. Киоши признают негодным к службе и отпускают.

14 лет он будет бродяжничать по Японии, фотографически выкладывая в своих картинах увиденные пейзажи, при тогдашнем эквиваленте IQ=68. Круглый год в летнем кимоно–юкате (почти голый для японцев), с рюкзаком цветной бумаги и чашкой для риса, Киошо, спрашивал у встречных как добраться до "Генерала Токио" или до "Генерал–лейтенанта Осаки", присваивая городам воинские звания.

После войны "Голый Генерал" становится всенародно известным. Открывается постоянная экспозиция работ Киоши, ведущие издания спорят за право публикации его рисунков на своих обложках. Сам художник продолжает бродяжничать и побираться милостыней, не в состоянии иногда ответить, кто он такой и откуда.

Правительство Японии приставляет к Киоши телохранителя, от которого скиталец периодически убегает, шатаясь по улицам, грязный, оборванный, живя подаянием, пока его снова не отыщут и не приведут в порядок.

Мир узнает о "японском Ван Гоге" в 60–х — психиатр Шикаба организовывает Киоши 40–дневный тур по Европе, откуда художник привезет множество воспоминаний в своих картинах.

Киоши скончается от инсульта в 1971 году в возрасте 49 лет. 17 лет (1980–1997) в Японии будет идти популярный сериал "Записки странствий Голого Генерала".

Специалисты продолжают спорить о том, был ли "японский Ван Гог" аутистом–савантом, учитывая фотографическую память или же его островок одаренности сохранился и развился после тяжелой неизвестной кишечной инфекции с неврологическими нарушениями в трехлетнем возрасте. Психиатр Шикиба так отзовется о своем пациенте: "Идиот–гений – загадка и вызов науке".

Сам Киоши любил повторять детям с ограниченными возможностями: "Никогда не считайте себя хуже других. Верьте в себя и будьте генералами".

©️ RZA

Из сети

Киоши Ямашита знает каждый японец, о нем сняты фильмы, сериалы, сложены песни, книги и манга.

Родился Киоши в 1922 г. в Токио. Дети в начальной школе издевались над недоразвитым малышом с нарушениями речи, за что тот в итоге пырнул одного из одноклассников ножом.

В 12 лет родители отправляют Киоши в спецшколу, где он начинает рисовать мелкими кусочками цветной бумаги (японское искусство обрывной аппликации "Чигири–э"). Краски Киоши поначалу не признавал и ел как конфеты.

Талант мальчика вскоре замечает известный японский психиатр Шикиба. Психиатр организовывает первую выставку работ пациента, к Киоши приходит первая известность.

В 1940 г. 18–летний Киоши убегает из спецшколы, опасаясь армейской медкомиссии. В 1943 г. санитары замечают его на подработке в забегаловке и забирают на комиссию. Киоши признают негодным к службе и отпускают.

14 лет он будет бродяжничать по Японии, фотографически выкладывая в своих картинах увиденные пейзажи, при тогдашнем эквиваленте IQ=68. Круглый год в летнем кимоно–юкате (почти голый для японцев), с рюкзаком цветной бумаги и чашкой для риса, Киошо, спрашивал у встречных как добраться до "Генерала Токио" или до "Генерал–лейтенанта Осаки", присваивая городам воинские звания.

После войны "Голый Генерал" становится всенародно известным. Открывается постоянная экспозиция работ Киоши, ведущие издания спорят за право публикации его рисунков на своих обложках. Сам художник продолжает бродяжничать и побираться милостыней, не в состоянии иногда ответить, кто он такой и откуда.

Правительство Японии приставляет к Киоши телохранителя, от которого скиталец периодически убегает, шатаясь по улицам, грязный, оборванный, живя подаянием, пока его снова не отыщут и не приведут в порядок.

Мир узнает о "японском Ван Гоге" в 60–х — психиатр Шикаба организовывает Киоши 40–дневный тур по Европе, откуда художник привезет множество воспоминаний в своих картинах.

Киоши скончается от инсульта в 1971 году в возрасте 49 лет. 17 лет (1980–1997) в Японии будет идти популярный сериал "Записки странствий Голого Генерала".

Специалисты продолжают спорить о том, был ли "японский Ван Гог" аутистом–савантом, учитывая фотографическую память или же его островок одаренности сохранился и развился после тяжелой неизвестной кишечной инфекции с неврологическими нарушениями в трехлетнем возрасте. Психиатр Шикиба так отзовется о своем пациенте: "Идиот–гений – загадка и вызов науке".

Сам Киоши любил повторять детям с ограниченными возможностями: "Никогда не считайте себя хуже других. Верьте в себя и будьте генералами".

©️ RZA

Из сети

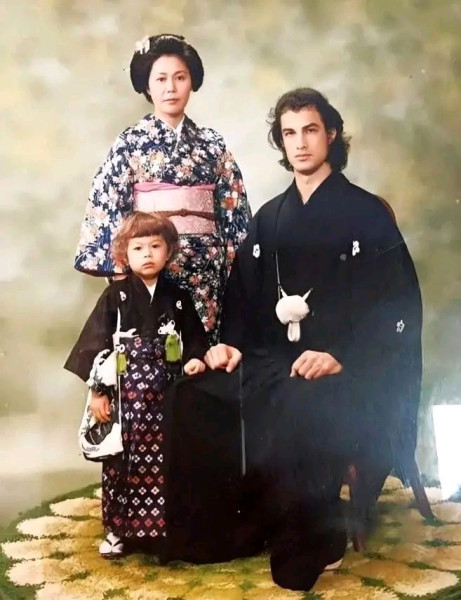

Стивен Сигал со своей семьей в 1979 году.

На фотографии будущий знаменитый актёр, его первая жена Мияко Фудзитани и их сын Кентаро. Сигал в возрасте 22 лет получил 1-й дан по айкидо, после чего женился на японке, дочери мастера боевого искусства, которая в то время имела уже 2-й дан.

Сигал стал первым иностранцем, получившим право открыть додзё (зал для тренировок) в Японии, после чего уехал развивать айкидо в США. В 1987 году Стивен развелся, решив создать вторую семью с американкой Келли Леброк. В браке с Мияко родился сын Кентаро, в настоящее время голливудский актер и мастер единоборств, и дочь Айко, японская писательница и актриса. Их мама Мияко Фудзитани живет в Японии и возглавляет додзё, являясь обладательницей 7-го дана.

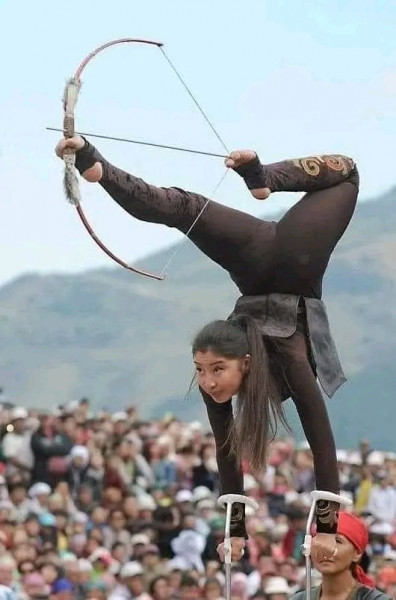

Знаменитая лучница из Кыргызстана Чынара Мадимкулова прославилась на весь мир своей уникальной способностью стрелять из лука и точно поражать цели при помощи ног.

( Всемирные игры кочевников. Кыргыстан.)

22.01.2026, Новые истории - основной выпуск

Её дочь стала жертвой насилия. Семь лет спустя она увидела преступника на свободе. Решение матери потрясло Испанию.

13 июня 2005 года. Бенидорм, Испания.

Мария дель Кармен Гарсия шла недалеко от своего дома, когда увидела человека, которого узнала мгновенно.

Антонио Косме Веласко — мужчина, который семь лет назад совершил тяжёлое преступление против её несовершеннолетней дочери Вероники.

Он должен был находиться в тюрьме. Однако испанская система исполнения наказаний допускала временные выходы на свободу. И в тот день он спокойно гулял по району, где жила семья пострадавшей.

По словам Марии, он узнал её. В его взгляде не было раскаяния. Некоторые свидетели говорили о насмешке, другие — о холодном безразличии. Но ясно одно: Мария увидела человека, разрушившего жизнь её дочери, и не увидела сожаления.

В этот момент в ней что-то сломалось.

Она не кричала и не действовала сразу. Спокойно купила топливо на заправке и последовала за ним в бар.

Там произошло событие, которое всколыхнуло всю страну.

Антонио получил тяжёлые травмы и спустя несколько дней скончался в больнице.

Мария не скрывалась. Она дождалась полиции и сразу призналась.

«Я никогда не хотела никого убивать», — сказала она.

«Я лишь думала о том, что будет, если он снова приблизится к моей дочери».

Общество раскололось.

Одни считали её преступницей, взявшей закон в свои руки. Другие — тысячами выходили на улицы, видя в ней мать, доведённую до отчаяния системой, не сумевшей защитить жертву.

После пережитого Вероника долгие годы боролась с психологическими последствиями. Мария наблюдала, как её ребёнок медленно пытается восстановить жизнь.

Преступник был осуждён. Но формальное наказание не вернуло утраченное. И его появление на свободе стало новым ударом.

Суд приговорил Марию к девяти с половиной годам лишения свободы. Под давлением общественности срок был сокращён до пяти с половиной лет с учётом её психологического состояния.

Для одних это было слишком строго. Для других — слишком мягко. Но почти все согласились: дело выявило серьёзные проблемы в защите жертв сексуального насилия.

Мария отбыла наказание молча. Она не отрицала содеянного — лишь выражала сожаление о том, что оказалась в такой ситуации.

В этой истории нет победителей. Есть боль, утраты и сложные моральные вопросы.

Закон говорит: это нельзя оправдать.

Но многие говорят: мы понимаем, почему это произошло.

И именно это противоречие Испания продолжает обсуждать до сих пор.

Из сети

13 июня 2005 года. Бенидорм, Испания.

Мария дель Кармен Гарсия шла недалеко от своего дома, когда увидела человека, которого узнала мгновенно.

Антонио Косме Веласко — мужчина, который семь лет назад совершил тяжёлое преступление против её несовершеннолетней дочери Вероники.

Он должен был находиться в тюрьме. Однако испанская система исполнения наказаний допускала временные выходы на свободу. И в тот день он спокойно гулял по району, где жила семья пострадавшей.

По словам Марии, он узнал её. В его взгляде не было раскаяния. Некоторые свидетели говорили о насмешке, другие — о холодном безразличии. Но ясно одно: Мария увидела человека, разрушившего жизнь её дочери, и не увидела сожаления.

В этот момент в ней что-то сломалось.

Она не кричала и не действовала сразу. Спокойно купила топливо на заправке и последовала за ним в бар.

Там произошло событие, которое всколыхнуло всю страну.

Антонио получил тяжёлые травмы и спустя несколько дней скончался в больнице.

Мария не скрывалась. Она дождалась полиции и сразу призналась.

«Я никогда не хотела никого убивать», — сказала она.

«Я лишь думала о том, что будет, если он снова приблизится к моей дочери».

Общество раскололось.

Одни считали её преступницей, взявшей закон в свои руки. Другие — тысячами выходили на улицы, видя в ней мать, доведённую до отчаяния системой, не сумевшей защитить жертву.

После пережитого Вероника долгие годы боролась с психологическими последствиями. Мария наблюдала, как её ребёнок медленно пытается восстановить жизнь.

Преступник был осуждён. Но формальное наказание не вернуло утраченное. И его появление на свободе стало новым ударом.

Суд приговорил Марию к девяти с половиной годам лишения свободы. Под давлением общественности срок был сокращён до пяти с половиной лет с учётом её психологического состояния.

Для одних это было слишком строго. Для других — слишком мягко. Но почти все согласились: дело выявило серьёзные проблемы в защите жертв сексуального насилия.

Мария отбыла наказание молча. Она не отрицала содеянного — лишь выражала сожаление о том, что оказалась в такой ситуации.

В этой истории нет победителей. Есть боль, утраты и сложные моральные вопросы.

Закон говорит: это нельзя оправдать.

Но многие говорят: мы понимаем, почему это произошло.

И именно это противоречие Испания продолжает обсуждать до сих пор.

Из сети

🌎 На фото — Бетти Фокс, американская воздушная акробатка и каскадерша.

Снимок сделан в 1945 году в Мичигане — она выступает с крыши отеля Fort Shelby, буквально над оживленной улицей.

Такие трюки тогда были частью шоу и рекламных акций: без страховок в современном понимании, без касок и без права на ошибку. Все держалось на физической подготовке, опыте и холодной голове.

Бетти Фокс была одной из тех женщин, которые в 1940-х ломали представления о «неженских» профессиях. Воздушная акробатика, высота, риск — и все это в то время, когда мир только оправлялся после войны.

Фото настоящее, не постановка и не AI. Это реальное выступление, реальный человек и реальный риск.

Из сети

26.01.2026, Новые истории - основной выпуск

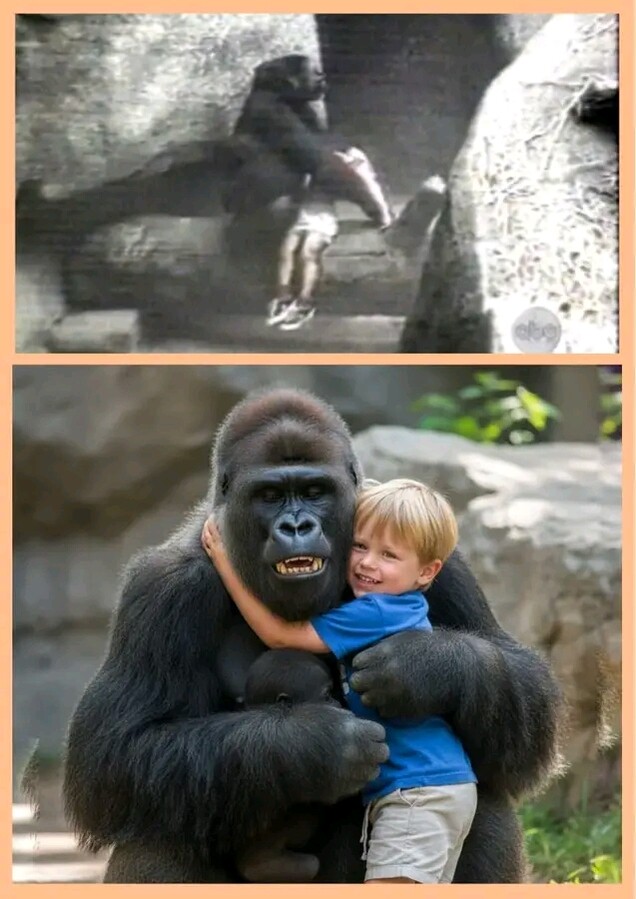

В 1996 году в одном из зоопарков США произошло событие, которое до сих пор изучают учёные и психологи. 🌿🌎😍🌎🌿

Это не была научная демонстрация и не заранее продуманный эксперимент. Это был обычный день, наполненный голосами посетителей, детским смехом и ленивым солнечным теплом. Никто не ждал, что именно в этот день привычный порядок вещей нарушится — и откроет нечто гораздо более глубокое, чем просто инстинкты.

В вольере с гориллами находилась взрослая самка по имени Бинти Джуа. Она жила в зоопарке много лет, была спокойной, внимательной, и недавно стала приёмной матерью маленького детёныша. Её дни проходили размеренно — кормление, отдых, забота о малыше. Всё шло своим чередом.

И вдруг — крик.😱

Мальчик четырёх лет, оказавшийся по ту сторону ограждения, сорвался с высоты и упал прямо в вольер. Удар был сильным. Ребёнок потерял сознание. Вокруг — мощные животные, вес каждого из которых во много раз превышал человеческий. Для людей, наблюдавших это снаружи, время будто остановилось.

То, что произошло дальше, не укладывалось в привычные представления.

Бинти Джуа подошла к лежащему ребёнку не резко и не с угрозой. Она остановилась, склонилась над ним и осторожно подняла на руки — так, как держат собственное дитя. Одной рукой она прижимала к себе своего детёныша, другой — поддерживала чужого, хрупкого, неподвижного человеческого ребёнка.

Она не суетилась. Не проявляла агрессии. Не пыталась утащить его прочь.

Медленно, шаг за шагом, Бинти направилась к служебному выходу — туда, где обычно появлялись сотрудники зоопарка. Она аккуратно положила мальчика у двери и отошла, словно понимая, что дальше его должны забрать другие.

Через несколько мгновений работники зоопарка забрали ребёнка. Он выжил. Позже врачи подтвердили: несмотря на серьёзное падение, угрозы жизни не осталось.

А мир остался с вопросами.

Учёные долго спорили о том, что именно произошло в тот момент. Было ли это проявлением материнского инстинкта, перенесённого на другой вид? Узнала ли горилла в ребёнке существо, нуждающееся в защите? Или перед нами пример сложного социального поведения, к которому мы всё ещё не готовы подобрать точные слова?

Одни исследователи говорили о биологии, другие — о воспитании. Бинти Джуа выросла среди людей, наблюдала заботу, видела, как обращаются с детьми. Возможно, всё это сложилось в тот самый момент, когда выбор был сделан без колебаний.

Но были и те, кто говорил о чём-то более простом и одновременно более трудном для объяснения: о способности к эмпатии.

Не о человеческой морали. Не о сознательном героизме. А о тихом, спокойном распознавании чужой уязвимости.

Этот случай вошёл в учебники по этологии и психологии. Его анализируют до сих пор, осторожно подбирая формулировки, избегая романтизации и при этом не отрицая очевидного: иногда границы между видами оказываются тоньше, чем мы привыкли думать.

Бинти Джуа не стала «героиней» в человеческом понимании. Она не знала, что за ней наблюдают. Она просто сделала то, что сочла правильным в тот момент.

И, возможно, именно в этом и заключается главный урок той истории:

в мире, полном шума и сложных объяснений, самые важные поступки часто совершаются молча — без свидетелей, без намерения быть понятыми.

Прошло много лет. Но каждый раз, когда эту историю вспоминают, она снова заставляет нас задуматься:

что мы на самом деле знаем о природе разума, заботы и сострадания — и не слишком ли часто считаем их исключительно человеческими чертами.

Из сети

Это не была научная демонстрация и не заранее продуманный эксперимент. Это был обычный день, наполненный голосами посетителей, детским смехом и ленивым солнечным теплом. Никто не ждал, что именно в этот день привычный порядок вещей нарушится — и откроет нечто гораздо более глубокое, чем просто инстинкты.

В вольере с гориллами находилась взрослая самка по имени Бинти Джуа. Она жила в зоопарке много лет, была спокойной, внимательной, и недавно стала приёмной матерью маленького детёныша. Её дни проходили размеренно — кормление, отдых, забота о малыше. Всё шло своим чередом.

И вдруг — крик.😱

Мальчик четырёх лет, оказавшийся по ту сторону ограждения, сорвался с высоты и упал прямо в вольер. Удар был сильным. Ребёнок потерял сознание. Вокруг — мощные животные, вес каждого из которых во много раз превышал человеческий. Для людей, наблюдавших это снаружи, время будто остановилось.

То, что произошло дальше, не укладывалось в привычные представления.

Бинти Джуа подошла к лежащему ребёнку не резко и не с угрозой. Она остановилась, склонилась над ним и осторожно подняла на руки — так, как держат собственное дитя. Одной рукой она прижимала к себе своего детёныша, другой — поддерживала чужого, хрупкого, неподвижного человеческого ребёнка.

Она не суетилась. Не проявляла агрессии. Не пыталась утащить его прочь.

Медленно, шаг за шагом, Бинти направилась к служебному выходу — туда, где обычно появлялись сотрудники зоопарка. Она аккуратно положила мальчика у двери и отошла, словно понимая, что дальше его должны забрать другие.

Через несколько мгновений работники зоопарка забрали ребёнка. Он выжил. Позже врачи подтвердили: несмотря на серьёзное падение, угрозы жизни не осталось.

А мир остался с вопросами.

Учёные долго спорили о том, что именно произошло в тот момент. Было ли это проявлением материнского инстинкта, перенесённого на другой вид? Узнала ли горилла в ребёнке существо, нуждающееся в защите? Или перед нами пример сложного социального поведения, к которому мы всё ещё не готовы подобрать точные слова?

Одни исследователи говорили о биологии, другие — о воспитании. Бинти Джуа выросла среди людей, наблюдала заботу, видела, как обращаются с детьми. Возможно, всё это сложилось в тот самый момент, когда выбор был сделан без колебаний.

Но были и те, кто говорил о чём-то более простом и одновременно более трудном для объяснения: о способности к эмпатии.

Не о человеческой морали. Не о сознательном героизме. А о тихом, спокойном распознавании чужой уязвимости.

Этот случай вошёл в учебники по этологии и психологии. Его анализируют до сих пор, осторожно подбирая формулировки, избегая романтизации и при этом не отрицая очевидного: иногда границы между видами оказываются тоньше, чем мы привыкли думать.

Бинти Джуа не стала «героиней» в человеческом понимании. Она не знала, что за ней наблюдают. Она просто сделала то, что сочла правильным в тот момент.

И, возможно, именно в этом и заключается главный урок той истории:

в мире, полном шума и сложных объяснений, самые важные поступки часто совершаются молча — без свидетелей, без намерения быть понятыми.

Прошло много лет. Но каждый раз, когда эту историю вспоминают, она снова заставляет нас задуматься:

что мы на самом деле знаем о природе разума, заботы и сострадания — и не слишком ли часто считаем их исключительно человеческими чертами.

Из сети

28 марта 1925 года родился Смоктуновский Иннокентий Михайлович - гениальный актёр театра и кино, мастер художественного слова, лауреат Ленинской премии и Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых, кавалер трёх орденов Ленина. Участвовал в сражении на Курской дуге, в форсировании Днепра, освобождении Киева. Был в плену, бежал. Дошёл до Берлина. Награжден орденом Отечественной войны I степени, двумя медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германией».

World Nature Photography Awards 2021

Победитель в категории "Черно-белое". Винс Бертон, Великобритания. Песец в Исландии.

29.05.2025, Новые истории - основной выпуск

Сегодня мало упоминают о роли самого первого союзника СССР в борьбе с фашисткой Германией. Этим союзником стала Тувинская Народная Республика.

Переписанная современная история безжалостно стирает лица и судьбы тех, кто стоял до конца в одной из самых кровавых войн ушедшего века. Гитлеровцы во время Великой Отечественной войны называли тувинцев «Der Schwarze Tod» — «Чёрная Смерть». Тувинцы стояли насмерть даже при явном превосходстве противника, пленных не брали. Такое прозвище они получили уже в самом первом бою.

31 января 1944 года в бою под Деражно (Украина) кавалеристы-тувинцы выскочили на маленьких лохматых конях с саблями на передовые фашистские части. Чуть позже пленный немецкий офицер вспоминал, что зрелище деморализующе подействовало на его солдат, на подсознательном уровне воспринявших «этих варваров» как полчища Аттилы. Фашисты после этого боя дали тувинцам название der Schwarze Tod — Черная Смерть».

В своих мемуарах генерал Сергей Брюлов пояснял:

«Ужас немцев был связан и с тем, что тувинцы, приверженные собственным представлениям о воинских правилах, принципиально не брали противника в плен. И командование Генштаба СССР не могло вмешиваться в их воинские дела, все-таки они наши союзники, иностранцы-добровольцы, и на войне все средства хороши».

Из доклада маршала Жукова :

«Наши иностранные солдаты, кавалеристы слишком храбры, не знают тактику, стратегию современной войны, войсковой дисциплины, несмотря на предварительную подготовку, плохо знают русский язык. Если дальше будут так воевать, к концу войны никого из них в живых не останется».

На что Сталин ответил:

«Беречь, не бросать первыми в атаку, раненых возвращать в деликатной форме с почестями на родину. Живые солдаты из ТНР, свидетели, расскажут своему народу о Советском Союзе и роли их в Великой Отечественной войне».

Тувинская народная республика стала частью Советского Союза уже во время войны, 17 августа 1944 года. Летом 1941 года Тува де-юре была самостоятельным государством.

В августе 1921 года оттуда были изгнаны белогвардейские отряды Колчака и Унгерна. Столицей республики стал бывший Белоцарск, переименованный в Кызыл (Красный город).

Советские войска были выведены из Тувы к 1923 году, но СССР продолжал оказывать Туве посильную помощь, не претендуя при этом на её независимость.

Принято говорить, что первой поддержку СССР в войне оказала Великобритания, однако это не так.

Тува объявила войну Германии и её союзникам 22 июня 1941 года, за 11 часов до исторического заявления Черчилля по радио. В Туве сразу же началась мобилизация, республика заявила о готовности отправить свою армию на фронт.

38 тысяч тувинских аратов в письме Иосифу Сталину заявили: «Мы вместе. Это и наша война».

По поводу объявления Тувой войны Германии есть историческая легенда, что когда об этом узнал Гитлер, то его это позабавило, он даже не удосужился найти эту республику на карте. А зря.

На момент вступления в войну с Германией в рядах армии Тувинской Народной Республики насчитывалось 489 человек. Но грозной силой стала не армия Тувинской Республики, а её помощь СССР.

Сразу же после объявления войны фашистской Германии Тува передала Советскому Союзу не только весь золотой запас республики, но и добычу тувинского золота — на общую сумму 35 миллионов тогдашних рублей (платёжно-покупательная способность которых в десятки раз выше, чем нынешних российских).

Тувинцы приняли войну как свою. Об этом свидетельствует тот объём помощи, который небогатая республика предоставила фронту.

С июня 1941 по октябрь 1944 года Тува поставила для нужд Красной армии 50 000 боевых коней, 750 000 голов скота. Каждая тувинская семья отдала фронту от 10 до 100 голов скота. Тувинцы же в прямом смысле поставили Красную армию на лыжи, поставив на фронт 52 000 пар лыж.

Премьер-министр Тувы Сарык-Донгак Чимба в своём дневнике написал: «Извели весь березняк рядом с Кызылом».

Кроме этого, тувинцы отправили 12 000 полушубков, 19 000 пар рукавиц, 16 000 пар валенок, 70 000 тонн овечьей шерсти, 400 тонн мяса, топлёного масла и муки, телеги, сани, упряжь и другие товары на общую сумму около 66,5 миллиона рублей.

В помощь СССР араты собрали пять эшелонов подарков на сумму более 10 миллионов тувинских акша (курс 1 акша — 3 рубля 50 копеек), продуктов для госпиталей на 200 000 акша.

Почти всё это безвозмездно, не говоря уже о мёде, плодово-ягодных консервах и концентратах, перевязочных бинтах, целебных лекарственных травах и лекарствах национальной медицины, воске, смоле…

Из этого запаса Украине в 1944-м было подарено 30 тысяч коров. Именно с этого поголовья началось послевоенное возрождение украинского животноводства. В телеграмме Президиума Верховного Совета Украинской ССР Президиуму Малого Хурала Тувы отмечалось: «Украинский народ, как и все народы СССР, глубоко ценит и никогда не забудет той помощи фронту и освобождённым районам, которую оказывают трудящиеся Тувинской Народной Республики…».

Осенью 1942 года советское правительство разрешило принимать на военную службу добровольцев из Тувы и Монголии. Первые тувинские добровольцы — около 200 человек — вступили в ряды Красной армии в мае 1943-го и были зачислены в 25 отдельный танковый полк (с февраля 1944 года он был в составе 52 армии 2 Украинского фронта). Полк воевал на территории Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии и Чехословакии.

А в сентябре 1943-го вторую группу добровольцев — 206 человек — зачислили в состав 8 кавалерийской дивизии, участвовавшей, в частности, в рейдах по фашистским тылам и бандеровским (националистическим) группам на западе Украины.

Первые тувинские добровольцы представляли собой типичную национальную часть, они были одеты в национальные костюмы, носили амулеты.

Только в начале 1944 года советское командование попросило тувинских воинов отправить свои «предметы буддистского и шаманского культа» на родину.

Всего за годы войны в рядах Красной армии служили до 8 000 жителей Тувы.

Около 20 воинов-тувинцев стали кавалерами ордена Славы, до 5 000 тувинских воинов награждены другими советскими и тувинскими орденами и медалями.

Двум тувинцам было присвоено звание Героя Советского Союза — Хомушку Чургуй-оол и Тюлюш Кечил-оол. Хомушку

Чургуй-оол был всю войну механиком-водителем танка Т-34 52 армии того самого 25 танкового полка.

Другой тувинец, Кыргыз Чамзы-рын, кавалер многих советских орденов, в том числе ордена Славы, встретил 9 мая в Праге.

***

Можно привести множество других боевых эпизодов, характеризующих храбрость тувинцев. Вот только один из таких случаев:

Командование 8 гвардейской кавалерийской дивизии писало тувинскому правительству: «…при явном превосходстве противника тувинцы стояли насмерть. Так, в боях под деревней Сурмиче 10 пулемётчиков во главе с командиром отделения Донгур-Кызыл и расчёт противотанковых ружей во главе с Дажы-Серен в этом бою погибли, но ни на шаг не отошли, сражаясь до последнего патрона. Свыше 100 вражеских трупов было насчитано перед горсткой храбрецов, павших смертью героев. Они погибли, но там, где стояли сыны вашей Родины, враг не прошёл…».

Тувинцы не только помогали фронту материально и храбро сражались в танковых и кавалерийских дивизиях, но и обеспечили постройку 10 самолётов Як-7Б для Красной армии.

16 марта 1943 года на подмосковном аэродроме «Чкаловский» делегация Тувы торжественно передала самолёты в распоряжение 133 истребительного авиационного полка ВВС РККА. Истребители были переданы командиру 3 авиационной истребительной эскадрильи Новикову и закреплены за экипажами. На каждом было написано белой краской «От тувинского народа». К сожалению, до конца войны не сохранился ни один самолёт «тувинской эскадрильи». Из 20 военнослужащих 133 авиационного истребительного полка, составлявших экипажи истребителей Як-7Б, войну пережили только трое.

Помощь Тувы СССР в годы войны вполне вписывается в известную поговорку: мал золотник, да дорог. А если отбросить метафоры — тувинский народ делился самым последним с народами СССР во имя Победы.

История республики и её народа впечатляет. Всего один штрих. Поистине беспрецедентно политическое долголетие одного из лидеров Салчака Калбакхорековича Тока (1901 — 1973), руководившего Тувой с конца 1920-х до своей кончины в 1973-м. Так долго ни один деятель не руководил ни одной страной!

Его уважали Сталин, Хрущёв, Брежнев, генералиссимус Чан Кайши (руководитель Китая в 1928 — 1949 годах, затем Тайваня до 1975 года), руководитель и маршал Монголии Хорлогийн Чойбалсан (1930 — 1952 годы), его преемник Юмжагийн Цеденбал.

После преобразования республики в октябре 1944 года в Тувинскую автономную область РСФСР Тока стал первым секретарём Тувинского обкома партии. С 1971 года он член ЦК КПСС и Герой Социалистического Труда. Кроме того, Салчак Калбакхорекович Тока считается основоположником тувинской советской литературы: его рассказы и статьи стали появляться в тувинской и советской печати ещё в начале 1930-х годов. Автобиографическая повесть Токи «Слово арата» (1950 год) была удостоена в 1951 году Сталинской премии по литературе.

Переписанная современная история безжалостно стирает лица и судьбы тех, кто стоял до конца в одной из самых кровавых войн ушедшего века. Гитлеровцы во время Великой Отечественной войны называли тувинцев «Der Schwarze Tod» — «Чёрная Смерть». Тувинцы стояли насмерть даже при явном превосходстве противника, пленных не брали. Такое прозвище они получили уже в самом первом бою.

31 января 1944 года в бою под Деражно (Украина) кавалеристы-тувинцы выскочили на маленьких лохматых конях с саблями на передовые фашистские части. Чуть позже пленный немецкий офицер вспоминал, что зрелище деморализующе подействовало на его солдат, на подсознательном уровне воспринявших «этих варваров» как полчища Аттилы. Фашисты после этого боя дали тувинцам название der Schwarze Tod — Черная Смерть».

В своих мемуарах генерал Сергей Брюлов пояснял:

«Ужас немцев был связан и с тем, что тувинцы, приверженные собственным представлениям о воинских правилах, принципиально не брали противника в плен. И командование Генштаба СССР не могло вмешиваться в их воинские дела, все-таки они наши союзники, иностранцы-добровольцы, и на войне все средства хороши».

Из доклада маршала Жукова :

«Наши иностранные солдаты, кавалеристы слишком храбры, не знают тактику, стратегию современной войны, войсковой дисциплины, несмотря на предварительную подготовку, плохо знают русский язык. Если дальше будут так воевать, к концу войны никого из них в живых не останется».

На что Сталин ответил:

«Беречь, не бросать первыми в атаку, раненых возвращать в деликатной форме с почестями на родину. Живые солдаты из ТНР, свидетели, расскажут своему народу о Советском Союзе и роли их в Великой Отечественной войне».

Тувинская народная республика стала частью Советского Союза уже во время войны, 17 августа 1944 года. Летом 1941 года Тува де-юре была самостоятельным государством.

В августе 1921 года оттуда были изгнаны белогвардейские отряды Колчака и Унгерна. Столицей республики стал бывший Белоцарск, переименованный в Кызыл (Красный город).

Советские войска были выведены из Тувы к 1923 году, но СССР продолжал оказывать Туве посильную помощь, не претендуя при этом на её независимость.

Принято говорить, что первой поддержку СССР в войне оказала Великобритания, однако это не так.

Тува объявила войну Германии и её союзникам 22 июня 1941 года, за 11 часов до исторического заявления Черчилля по радио. В Туве сразу же началась мобилизация, республика заявила о готовности отправить свою армию на фронт.

38 тысяч тувинских аратов в письме Иосифу Сталину заявили: «Мы вместе. Это и наша война».

По поводу объявления Тувой войны Германии есть историческая легенда, что когда об этом узнал Гитлер, то его это позабавило, он даже не удосужился найти эту республику на карте. А зря.

На момент вступления в войну с Германией в рядах армии Тувинской Народной Республики насчитывалось 489 человек. Но грозной силой стала не армия Тувинской Республики, а её помощь СССР.

Сразу же после объявления войны фашистской Германии Тува передала Советскому Союзу не только весь золотой запас республики, но и добычу тувинского золота — на общую сумму 35 миллионов тогдашних рублей (платёжно-покупательная способность которых в десятки раз выше, чем нынешних российских).

Тувинцы приняли войну как свою. Об этом свидетельствует тот объём помощи, который небогатая республика предоставила фронту.

С июня 1941 по октябрь 1944 года Тува поставила для нужд Красной армии 50 000 боевых коней, 750 000 голов скота. Каждая тувинская семья отдала фронту от 10 до 100 голов скота. Тувинцы же в прямом смысле поставили Красную армию на лыжи, поставив на фронт 52 000 пар лыж.

Премьер-министр Тувы Сарык-Донгак Чимба в своём дневнике написал: «Извели весь березняк рядом с Кызылом».

Кроме этого, тувинцы отправили 12 000 полушубков, 19 000 пар рукавиц, 16 000 пар валенок, 70 000 тонн овечьей шерсти, 400 тонн мяса, топлёного масла и муки, телеги, сани, упряжь и другие товары на общую сумму около 66,5 миллиона рублей.

В помощь СССР араты собрали пять эшелонов подарков на сумму более 10 миллионов тувинских акша (курс 1 акша — 3 рубля 50 копеек), продуктов для госпиталей на 200 000 акша.

Почти всё это безвозмездно, не говоря уже о мёде, плодово-ягодных консервах и концентратах, перевязочных бинтах, целебных лекарственных травах и лекарствах национальной медицины, воске, смоле…

Из этого запаса Украине в 1944-м было подарено 30 тысяч коров. Именно с этого поголовья началось послевоенное возрождение украинского животноводства. В телеграмме Президиума Верховного Совета Украинской ССР Президиуму Малого Хурала Тувы отмечалось: «Украинский народ, как и все народы СССР, глубоко ценит и никогда не забудет той помощи фронту и освобождённым районам, которую оказывают трудящиеся Тувинской Народной Республики…».

Осенью 1942 года советское правительство разрешило принимать на военную службу добровольцев из Тувы и Монголии. Первые тувинские добровольцы — около 200 человек — вступили в ряды Красной армии в мае 1943-го и были зачислены в 25 отдельный танковый полк (с февраля 1944 года он был в составе 52 армии 2 Украинского фронта). Полк воевал на территории Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии и Чехословакии.

А в сентябре 1943-го вторую группу добровольцев — 206 человек — зачислили в состав 8 кавалерийской дивизии, участвовавшей, в частности, в рейдах по фашистским тылам и бандеровским (националистическим) группам на западе Украины.

Первые тувинские добровольцы представляли собой типичную национальную часть, они были одеты в национальные костюмы, носили амулеты.

Только в начале 1944 года советское командование попросило тувинских воинов отправить свои «предметы буддистского и шаманского культа» на родину.

Всего за годы войны в рядах Красной армии служили до 8 000 жителей Тувы.

Около 20 воинов-тувинцев стали кавалерами ордена Славы, до 5 000 тувинских воинов награждены другими советскими и тувинскими орденами и медалями.

Двум тувинцам было присвоено звание Героя Советского Союза — Хомушку Чургуй-оол и Тюлюш Кечил-оол. Хомушку

Чургуй-оол был всю войну механиком-водителем танка Т-34 52 армии того самого 25 танкового полка.

Другой тувинец, Кыргыз Чамзы-рын, кавалер многих советских орденов, в том числе ордена Славы, встретил 9 мая в Праге.

***

Можно привести множество других боевых эпизодов, характеризующих храбрость тувинцев. Вот только один из таких случаев:

Командование 8 гвардейской кавалерийской дивизии писало тувинскому правительству: «…при явном превосходстве противника тувинцы стояли насмерть. Так, в боях под деревней Сурмиче 10 пулемётчиков во главе с командиром отделения Донгур-Кызыл и расчёт противотанковых ружей во главе с Дажы-Серен в этом бою погибли, но ни на шаг не отошли, сражаясь до последнего патрона. Свыше 100 вражеских трупов было насчитано перед горсткой храбрецов, павших смертью героев. Они погибли, но там, где стояли сыны вашей Родины, враг не прошёл…».

Тувинцы не только помогали фронту материально и храбро сражались в танковых и кавалерийских дивизиях, но и обеспечили постройку 10 самолётов Як-7Б для Красной армии.

16 марта 1943 года на подмосковном аэродроме «Чкаловский» делегация Тувы торжественно передала самолёты в распоряжение 133 истребительного авиационного полка ВВС РККА. Истребители были переданы командиру 3 авиационной истребительной эскадрильи Новикову и закреплены за экипажами. На каждом было написано белой краской «От тувинского народа». К сожалению, до конца войны не сохранился ни один самолёт «тувинской эскадрильи». Из 20 военнослужащих 133 авиационного истребительного полка, составлявших экипажи истребителей Як-7Б, войну пережили только трое.

Помощь Тувы СССР в годы войны вполне вписывается в известную поговорку: мал золотник, да дорог. А если отбросить метафоры — тувинский народ делился самым последним с народами СССР во имя Победы.

История республики и её народа впечатляет. Всего один штрих. Поистине беспрецедентно политическое долголетие одного из лидеров Салчака Калбакхорековича Тока (1901 — 1973), руководившего Тувой с конца 1920-х до своей кончины в 1973-м. Так долго ни один деятель не руководил ни одной страной!

Его уважали Сталин, Хрущёв, Брежнев, генералиссимус Чан Кайши (руководитель Китая в 1928 — 1949 годах, затем Тайваня до 1975 года), руководитель и маршал Монголии Хорлогийн Чойбалсан (1930 — 1952 годы), его преемник Юмжагийн Цеденбал.

После преобразования республики в октябре 1944 года в Тувинскую автономную область РСФСР Тока стал первым секретарём Тувинского обкома партии. С 1971 года он член ЦК КПСС и Герой Социалистического Труда. Кроме того, Салчак Калбакхорекович Тока считается основоположником тувинской советской литературы: его рассказы и статьи стали появляться в тувинской и советской печати ещё в начале 1930-х годов. Автобиографическая повесть Токи «Слово арата» (1950 год) была удостоена в 1951 году Сталинской премии по литературе.

25.10.2025, Новые истории - основной выпуск

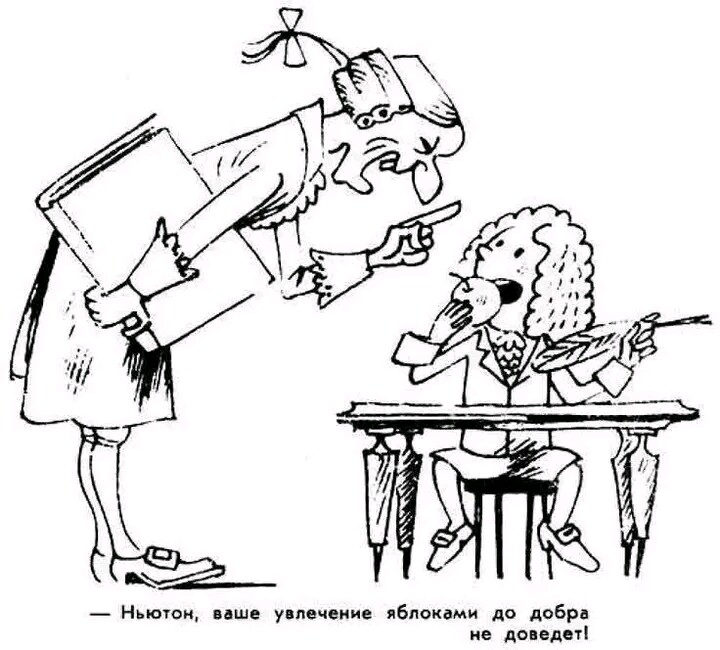

• Писатель Марк Твен притворялся по утрам мертвым, чтобы не идти в школу. За плохое поведение его сажали на женскую сторону класса, но он не считал это наказанием.

• Принимая поэта Максимилиана Волошина в гимназию, директор предупредил его мать, что идиотов исправить невозможно.

• Когда художник Сальвадор Дали понимал, что его могут вызвать к доске, он прятался под лавку и закрывал лицо руками. Тогда учителя разрешали ему выйти из класса и погулять в саду, чтобы успокоиться.

• Художник Пабло Пикассо так ненавидел школу, что няне приходилось буквально вносить его на занятия. Спустя какое-то время ему удалось убедить своих родителей в том, что духота в классе пагубно отражается на его здоровье, и его перевели в частный колледж.

• Однажды учитель словесности в гимназии Корнея Чуковского рассказывал об устаревших словах и предрекал слову «отнюдь» скорую смерть. Чуковскому стало жалко слово, и он подговорил своих одноклассников вместо «нет» использовать «отнюдь». Администрация гимназии посчитала это нарушением дисциплины и оставила Чуковского без обеда.

• В коллеже, в котором учился Оноре де Бальзак, провинившихся учеников запирали в чулан. Бальзак стал рекордсменом этого наказания — однажды он просидел в чулане целую неделю. Из коллежа его в результате исключили с формулировкой: «Обладает всеми качествами, кроме тех, которые нам подходят».

• Принимая поэта Максимилиана Волошина в гимназию, директор предупредил его мать, что идиотов исправить невозможно.

• Когда художник Сальвадор Дали понимал, что его могут вызвать к доске, он прятался под лавку и закрывал лицо руками. Тогда учителя разрешали ему выйти из класса и погулять в саду, чтобы успокоиться.

• Художник Пабло Пикассо так ненавидел школу, что няне приходилось буквально вносить его на занятия. Спустя какое-то время ему удалось убедить своих родителей в том, что духота в классе пагубно отражается на его здоровье, и его перевели в частный колледж.

• Однажды учитель словесности в гимназии Корнея Чуковского рассказывал об устаревших словах и предрекал слову «отнюдь» скорую смерть. Чуковскому стало жалко слово, и он подговорил своих одноклассников вместо «нет» использовать «отнюдь». Администрация гимназии посчитала это нарушением дисциплины и оставила Чуковского без обеда.

• В коллеже, в котором учился Оноре де Бальзак, провинившихся учеников запирали в чулан. Бальзак стал рекордсменом этого наказания — однажды он просидел в чулане целую неделю. Из коллежа его в результате исключили с формулировкой: «Обладает всеми качествами, кроме тех, которые нам подходят».

24.10.2025, Новые истории - основной выпуск

16 октября - день рождения самого остроумного человека Великобритании!

«Климат в аду, конечно неприятен, но зато какое общество».

...

«Я живу в постоянном страхе, что меня поймут правильно».

...

«Когда со мной сразу соглашаются, я чувствую, что я не прав».

...

«В жизни бывают только две настоящие трагедии: одна — когда не получаешь того, чего хочешь, а вторая — когда получаешь».

...

«Когда Добро бессильно — оно Зло».

...

«Недурно, если дружба начинается смехом, и лучше всего, если она им же кончается».

...

«Я слышал столько клеветы о вас, что теперь уверен: вы – прекрасный человек».

...

«Никогда не следует доверять женщине, которая называет вам свой возраст. Женщина, сказавшая это, может рассказать что угодно».

...

«Это хорошо, что вы курите. Каждому мужчине нужно какое-нибудь занятие. И так уж в Лондоне слишком много бездельников».

...

«Работа – последнее прибежище тех, кто больше ничего не умеет делать».

...

«Только поверхностные люди не судят по внешности».

...

«Есть люди, которые знают всё, и, к сожалению, это всё, что они знают».

...

«Мой ирландский акцент был в числе многого, что я позабыл в Оксфорде».

...

«Или я, или эти мерзкие обои в цветочек».

ОСКАР УАЙЛЬД

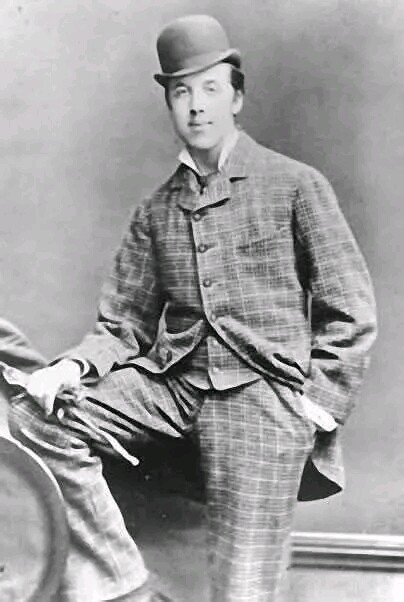

(16 октября 1854 — 30 ноября 1900) - один из самых популярных представителей модернизма позднего периода Викторианской эпохи, всемирно известный английский писатель, драматург и поэт ирландского происхождения, автор девяти пьес, одного романа - «Портрет Дориана Грея», множества стихов, рассказов, очерков и остроумных афоризмов, за которые получил прозвище «Принц Парадокс».

Фото: cтудент Оксфордского университета Оскар Уайльд, 3 апреля 1876 года.

(с)

Из сети

«Климат в аду, конечно неприятен, но зато какое общество».

...

«Я живу в постоянном страхе, что меня поймут правильно».

...

«Когда со мной сразу соглашаются, я чувствую, что я не прав».

...

«В жизни бывают только две настоящие трагедии: одна — когда не получаешь того, чего хочешь, а вторая — когда получаешь».

...

«Когда Добро бессильно — оно Зло».

...

«Недурно, если дружба начинается смехом, и лучше всего, если она им же кончается».

...

«Я слышал столько клеветы о вас, что теперь уверен: вы – прекрасный человек».

...

«Никогда не следует доверять женщине, которая называет вам свой возраст. Женщина, сказавшая это, может рассказать что угодно».

...

«Это хорошо, что вы курите. Каждому мужчине нужно какое-нибудь занятие. И так уж в Лондоне слишком много бездельников».

...

«Работа – последнее прибежище тех, кто больше ничего не умеет делать».

...

«Только поверхностные люди не судят по внешности».

...

«Есть люди, которые знают всё, и, к сожалению, это всё, что они знают».

...

«Мой ирландский акцент был в числе многого, что я позабыл в Оксфорде».

...

«Или я, или эти мерзкие обои в цветочек».

ОСКАР УАЙЛЬД

(16 октября 1854 — 30 ноября 1900) - один из самых популярных представителей модернизма позднего периода Викторианской эпохи, всемирно известный английский писатель, драматург и поэт ирландского происхождения, автор девяти пьес, одного романа - «Портрет Дориана Грея», множества стихов, рассказов, очерков и остроумных афоризмов, за которые получил прозвище «Принц Парадокс».

Фото: cтудент Оксфордского университета Оскар Уайльд, 3 апреля 1876 года.

(с)

Из сети

07.06.2025, Новые истории - основной выпуск

Создателем булавки — этого простого предмета, присутствующего почти в каждом доме, — был человек по имени Уолтер Хант. Но его история выходит далеко за рамки согнутого куска латуни.

Уолтер Хант родился в 1796 году и был одним из самых плодовитых изобретателей в американской истории. Создатель разных приспособлений, как примитивная модель швейной машинки, Хант имел беспокойный ум — но, как многие гениевы, жил в окружении финансовых трудностей.

В 1849 году, в долгах у друга за 15 долларов, Хант сделал немыслимое: взял 8-дюймовую латунную проволоку, начал складывать пальцами, и через некоторое время появился один из самых полезных из когда-либо созданных предметов — булавка.

Но Хант создал не просто булавку: ему пришла гениальная идея включить пружину и защищенный наконечник, которые предотвратили бы случайное сверление. Это был маленький штрих гения с гигантским воздействием.

10 апреля 1849 года зарегистрировал патент No 6,281 — и вскоре продал права W.R. Grace and Company за $400. Достаточно погасить долги и, как всегда, продолжить жизнь анонимным изобретателем.

Это было не просто гениальное творение. Это было окончательное решение повседневной проблемы. До него обычные булавки были опасны, распущенны, неустойчивы. Модель Ханта кардинально изменила ее — с дизайном, который сохраняется по сей день, почти неизменным.

Хотя существуют старые версии, такие как римские фибулы, именно Хант создал современную, функциональную, безопасную и доступную модель.

Уолтер Хант не был миллионером, но его маленькое изобретение стало бессмертным Защитная булавка — идеальное напоминание о том, что даже самая простая идея, сделанная гениально, может преобразить мир.

Уолтер Хант родился в 1796 году и был одним из самых плодовитых изобретателей в американской истории. Создатель разных приспособлений, как примитивная модель швейной машинки, Хант имел беспокойный ум — но, как многие гениевы, жил в окружении финансовых трудностей.

В 1849 году, в долгах у друга за 15 долларов, Хант сделал немыслимое: взял 8-дюймовую латунную проволоку, начал складывать пальцами, и через некоторое время появился один из самых полезных из когда-либо созданных предметов — булавка.

Но Хант создал не просто булавку: ему пришла гениальная идея включить пружину и защищенный наконечник, которые предотвратили бы случайное сверление. Это был маленький штрих гения с гигантским воздействием.

10 апреля 1849 года зарегистрировал патент No 6,281 — и вскоре продал права W.R. Grace and Company за $400. Достаточно погасить долги и, как всегда, продолжить жизнь анонимным изобретателем.

Это было не просто гениальное творение. Это было окончательное решение повседневной проблемы. До него обычные булавки были опасны, распущенны, неустойчивы. Модель Ханта кардинально изменила ее — с дизайном, который сохраняется по сей день, почти неизменным.

Хотя существуют старые версии, такие как римские фибулы, именно Хант создал современную, функциональную, безопасную и доступную модель.

Уолтер Хант не был миллионером, но его маленькое изобретение стало бессмертным Защитная булавка — идеальное напоминание о том, что даже самая простая идея, сделанная гениально, может преобразить мир.

15.01.2026, Новые истории - основной выпуск

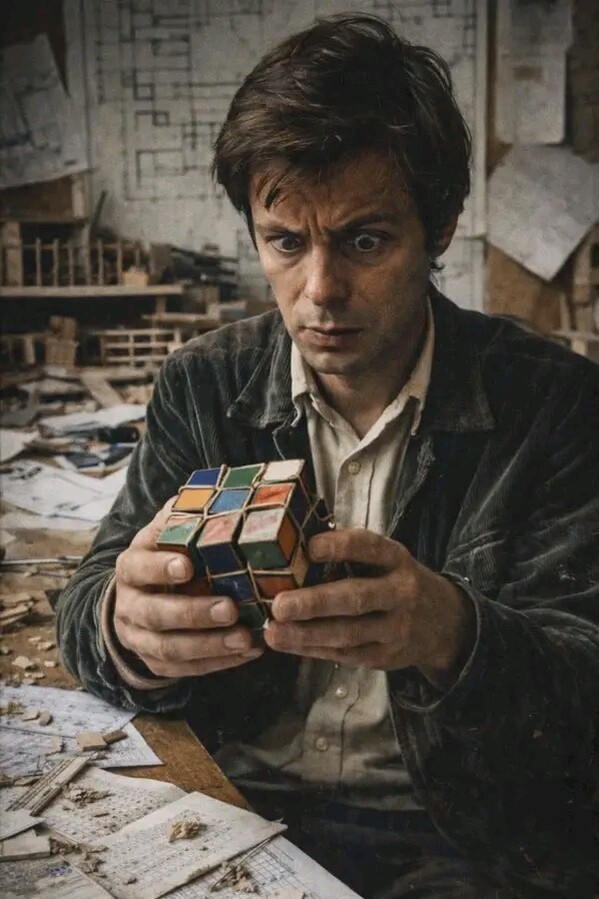

Эрне Рубик, изобретатель кубика Рубика, создал игрушку не как головоломку, а как дидактический инструмент для своих студентов-архитекторов, чтобы объяснить им трехмерные пространственные отношения.

Построив прототип и смешав цвета, он с ужасом понял, что больше не может собрать его по цветам. Ему потребовался целый месяц уединенной работы в своей комнате, чтобы впервые решить свое собственное изобретение.

Когда он выпустил его, он подумал, что это будет неудача, слишком сложная головоломка.

Сегодня это самая продаваемая игрушка в мире, продано более 450 миллионов единиц.

В 1974 году Эрне преподавал дизайн интерьера в Будапештской Академии прикладных искусств и был одержим описательной геометрией. Он искал осязаемый способ продемонстрировать, как независимые части структуры могут быть перемещены без распада всего механизма. Основная инженерная задача заключалась в создании внутреннего ядра, которое позволяло бы вращаться по всем осям, сохраняя при этом маленькие кубики (называемые „кубиками”), прикрепленные друг к другу, структурная проблема, которая изначально казалась невозможной.

Первая физическая модель, которую он сделал, была сделана не из цветного пластика, а из дерева, углы были вырезаны вручную и отшлифованы. Чтобы скрепить детали во время предварительных испытаний, он использовал резинки и скрепки, но система была хрупкой. Только после того, как он разработал сферический внутренний механизм, скрытый от взгляда, он смог достичь плавности, необходимой для движения. Чтобы визуализировать повороты, он наносил наклейки из цветной бумаги на каждую грань, используя простые основные цвета.

Математика, лежащая в основе Куба, ошеломляет и объясняет, почему изобретатель изо всех сил пытался решить ее в течение месяца. Стандартный кубик Рубика (3x3x3) имеет 43 квинтиллиона возможных комбинаций (точнее 43 252 003 274 489 856 000). Если бы у вас был один куб для каждой возможной перестановки, вы могли бы покрыть поверхность Земли 275 слоями кубов. Однако есть только одно правильное решение, которое делает вероятность случайного разрешения практически нулевой.

Первоначально изобретение было запатентовано в Венгрии как „волшебный куб” (Bvvös kocka) в 1975 году. Первые кубики появились в магазинах игрушек в Будапеште два года спустя. Поначалу успех был локальным и умеренным, поскольку этот объект считался математическим любопытством для интеллектуалов, а не детской настольной игрушкой. Никто не ожидал глобального явления, что будет дальше.

Судьба игрушки изменилась, когда бизнесмен-эмигрант Тибор Лачци увидел официанта, играющего с Кубиком в кафе. Очарованный, он купил права на демонстрацию продукта на Нюрнбергской ярмарке игрушек в 1979 году. Там куб привлек внимание специалиста по игрушкам Тома Кремера, который увидел огромный потенциал и убедил американскую компанию Ideal Toy Corp взять на себя распространение по всему миру, несмотря на первоначальные оговорки руководителей.

Когда он появился на западном рынке в 1980 году, название было изменено с „волшебный куб” на „кубик Рубика”. Производители сочли "волшебный" слишком общим термином и напоминали дешевые уловки, в то время как имя изобретателя придавало нотку престижа и подлинности. Запуск вызвал мгновенную манию: куб стал обязательным аксессуаром, получив награду "Игрушка года" во многих странах, включая Великобританию и США.

Кубическая лихорадка породила вторичную отрасль руководств и руководств по решению проблем. В 1981 году 12-летний мальчик по имени Патрик Боссерт опубликовал простую книгу под названием „Вы можете сделать куб”, которая была продана тиражом 1,5 миллиона копий. Люди были настолько разочарованы сложностью головоломки, что отчаянно искали алгоритмы и ярлыки, и врачи начали говорить о состояниях запястья, вызванных чрезмерным вращением частей.

Соревнования по скорости, известные как „скоростной кубинг”, возникли быстро.

Первый чемпионат мира прошел в Будапеште в 1982 году, где победитель, Минь Тай, решил куб за 22,95 секунды. Сегодня рекорды упали до уровня, который Эрне Рубик не считал возможным, с текущим мировым рекордом в 3,13 секунды, установленным Максом Парком. Профессиональные игроки используют специально смазанные кубики и магниты, чтобы выиграть доли секунды.

Эрне Рубик, теперь пожилой человек, всегда оставался скромным в своем творении, говоря, что он не изобрел куб, а „открыл его”, как если бы он всегда существовал в природе, ожидая, когда его найдут. Хотя позже он создал и другие головоломки, ни одна из них не соответствовала славе его первого проекта. Куб остается универсальным символом интеллекта, логики и настойчивости, демонстрируя, что порядок можно восстановить из хаоса с помощью методических шагов и терпения

Из сети

Построив прототип и смешав цвета, он с ужасом понял, что больше не может собрать его по цветам. Ему потребовался целый месяц уединенной работы в своей комнате, чтобы впервые решить свое собственное изобретение.

Когда он выпустил его, он подумал, что это будет неудача, слишком сложная головоломка.

Сегодня это самая продаваемая игрушка в мире, продано более 450 миллионов единиц.

В 1974 году Эрне преподавал дизайн интерьера в Будапештской Академии прикладных искусств и был одержим описательной геометрией. Он искал осязаемый способ продемонстрировать, как независимые части структуры могут быть перемещены без распада всего механизма. Основная инженерная задача заключалась в создании внутреннего ядра, которое позволяло бы вращаться по всем осям, сохраняя при этом маленькие кубики (называемые „кубиками”), прикрепленные друг к другу, структурная проблема, которая изначально казалась невозможной.

Первая физическая модель, которую он сделал, была сделана не из цветного пластика, а из дерева, углы были вырезаны вручную и отшлифованы. Чтобы скрепить детали во время предварительных испытаний, он использовал резинки и скрепки, но система была хрупкой. Только после того, как он разработал сферический внутренний механизм, скрытый от взгляда, он смог достичь плавности, необходимой для движения. Чтобы визуализировать повороты, он наносил наклейки из цветной бумаги на каждую грань, используя простые основные цвета.

Математика, лежащая в основе Куба, ошеломляет и объясняет, почему изобретатель изо всех сил пытался решить ее в течение месяца. Стандартный кубик Рубика (3x3x3) имеет 43 квинтиллиона возможных комбинаций (точнее 43 252 003 274 489 856 000). Если бы у вас был один куб для каждой возможной перестановки, вы могли бы покрыть поверхность Земли 275 слоями кубов. Однако есть только одно правильное решение, которое делает вероятность случайного разрешения практически нулевой.

Первоначально изобретение было запатентовано в Венгрии как „волшебный куб” (Bvvös kocka) в 1975 году. Первые кубики появились в магазинах игрушек в Будапеште два года спустя. Поначалу успех был локальным и умеренным, поскольку этот объект считался математическим любопытством для интеллектуалов, а не детской настольной игрушкой. Никто не ожидал глобального явления, что будет дальше.

Судьба игрушки изменилась, когда бизнесмен-эмигрант Тибор Лачци увидел официанта, играющего с Кубиком в кафе. Очарованный, он купил права на демонстрацию продукта на Нюрнбергской ярмарке игрушек в 1979 году. Там куб привлек внимание специалиста по игрушкам Тома Кремера, который увидел огромный потенциал и убедил американскую компанию Ideal Toy Corp взять на себя распространение по всему миру, несмотря на первоначальные оговорки руководителей.

Когда он появился на западном рынке в 1980 году, название было изменено с „волшебный куб” на „кубик Рубика”. Производители сочли "волшебный" слишком общим термином и напоминали дешевые уловки, в то время как имя изобретателя придавало нотку престижа и подлинности. Запуск вызвал мгновенную манию: куб стал обязательным аксессуаром, получив награду "Игрушка года" во многих странах, включая Великобританию и США.

Кубическая лихорадка породила вторичную отрасль руководств и руководств по решению проблем. В 1981 году 12-летний мальчик по имени Патрик Боссерт опубликовал простую книгу под названием „Вы можете сделать куб”, которая была продана тиражом 1,5 миллиона копий. Люди были настолько разочарованы сложностью головоломки, что отчаянно искали алгоритмы и ярлыки, и врачи начали говорить о состояниях запястья, вызванных чрезмерным вращением частей.

Соревнования по скорости, известные как „скоростной кубинг”, возникли быстро.

Первый чемпионат мира прошел в Будапеште в 1982 году, где победитель, Минь Тай, решил куб за 22,95 секунды. Сегодня рекорды упали до уровня, который Эрне Рубик не считал возможным, с текущим мировым рекордом в 3,13 секунды, установленным Максом Парком. Профессиональные игроки используют специально смазанные кубики и магниты, чтобы выиграть доли секунды.

Эрне Рубик, теперь пожилой человек, всегда оставался скромным в своем творении, говоря, что он не изобрел куб, а „открыл его”, как если бы он всегда существовал в природе, ожидая, когда его найдут. Хотя позже он создал и другие головоломки, ни одна из них не соответствовала славе его первого проекта. Куб остается универсальным символом интеллекта, логики и настойчивости, демонстрируя, что порядок можно восстановить из хаоса с помощью методических шагов и терпения

Из сети

09.05.2022, Новые истории - основной выпуск

Самого младшего на этом снимке, Борю, немцы повесят на шарфике, и родным удастся спасти его в самый последний момент. После войны он выучится на рабочего, будет трудиться на радиоламповом заводе.

Двух старших немцы угонят в Германию, но они сумеют сбежать по дороге и присоединятся к частям Красной Армии. Валентин станет плотником, а девочка, Зоя, закончит курсы медсестер, и когда вырастет, будет работать в детской больнице города Гагарина и поможет не умереть одному маленькому мальчику, который сейчас пишет эти строки.

Ну, а парнишка, что сидит на стуле, однажды утром 12 апреля 1961 года скажет: "Поехали!"

Всех с праздником!

Юра, мы исправляемся.

©️ Сергей Волков

Двух старших немцы угонят в Германию, но они сумеют сбежать по дороге и присоединятся к частям Красной Армии. Валентин станет плотником, а девочка, Зоя, закончит курсы медсестер, и когда вырастет, будет работать в детской больнице города Гагарина и поможет не умереть одному маленькому мальчику, который сейчас пишет эти строки.

Ну, а парнишка, что сидит на стуле, однажды утром 12 апреля 1961 года скажет: "Поехали!"

Всех с праздником!

Юра, мы исправляемся.

©️ Сергей Волков

На съёмках фильма "Гостья из будущего". Съёмки 2-й серии. Полёт на флипе. СССР. 1984г.

30.01.2026, Остальные новые истории

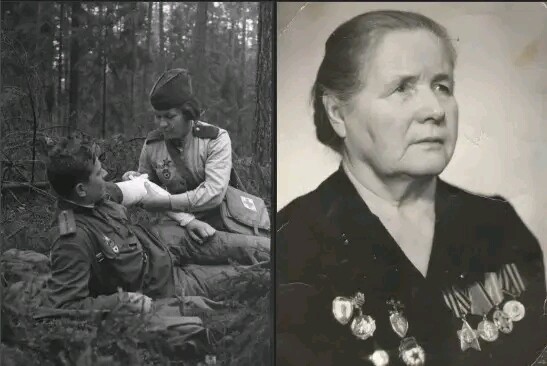

«Он плакал, уткнувшись в землю, не в силах ей помочь» Беспримерный подвиг санинструктора Анны Квансковой

Она родилась в 1910 году на Урале, в небольшом заводском городке Касли. Анна Кванскова. Её жизнь до войны складывалась, как у многих советских женщин её поколения: работа, семья, двое детей, членство в партии с 1931 года.

Но война перечеркнула привычный мир. В марте 1943-го, когда страна собирала все силы для решающих битв, в Свердловске формировался легендарный 30-й Уральский добровольческий танковый корпус, позднее ставший 10-м гвардейским. И Анна, как и тысячи других уральцев, ушла на фронт добровольцем.

Уже в конце июля 1943 года она оказалась на передовой, в пекле Курской дуги. Красноармеец Кванскова была санитарным инструктором в истребительно-противотанковой батарее. Это означало, что её работа проходила там, где металл и огонь косили людей с особой жестокостью.

Под селом Борилово в Орловской области она впервые показала, из какого материала сделана. За один бой она вынесла с поля боя пятнадцать раненых бойцов и командиров, не бросив ни одного оружия.

Когда вокруг рвались снаряды и не хватало рук, она, хрупкая женщина, подносила к орудиям тяжёлые снаряды, заменяя выбывших артиллеристов. В один из тех дней, 30 июля, осколок нашёл и её. Но она отказалась уйти. Перевязала рану и продолжила делать своё дело — спасать других.

Уже через несколько дней, 5 августа, её грудь украсил орден Красной Звезды. В наградном листе сухим языком констатировали факты. Но за этими строчками — спасённые жизни и несгибаемая воля.

Весной 1944 года Уральский корпус участвовал в освобождении запада Украины. В конце марта шли ожесточённые бои за старинный город Каменец-Подольский. Старый город с его каменными лабиринтами и глубоким Смотричским каньоном стал сложнейшим испытанием.

Вытаскивать раненых оттуда было подвигом. Анна Кванскова, не обращая внимания на свист пуль и разрывы, спускалась в ущелья и поднимала наверх бойцов.

Она находила их в самых труднодоступных местах, оказывала первую помощь и доставляла в медпункт. Усталость и опасность стали её обычными спутниками, но они не могли остановить эту женщину.

В августе 1944 года, уже гвардии старшина, она совершила новый выдающийся поступок в бою за село Стелище. Наши танки попали в полуокружение. Связь прервалась, ситуация менялась каждую минуту.