10.10.2025, Свежие анекдоты - основной выпуск

05.12.2025, Свежие анекдоты - основной выпуск

19.09.2025, Свежие анекдоты - основной выпуск

19.09.2025, Свежие анекдоты - основной выпуск

22.09.2025, Свежие анекдоты - основной выпуск

10.10.2025, Свежие анекдоты - основной выпуск

– Ну, ведь вы сами понимаете, что я интеллект, а не лошадь!

25.09.2025, Свежие анекдоты - основной выпуск

12.09.2025, Свежие анекдоты - основной выпуск

22.09.2025, Свежие анекдоты - основной выпуск

15.12.2025, Свежие анекдоты - основной выпуск

– Я тут недавно оформил кредит. Не помню где. Случайно не у вас?

15.12.2025, Новые афоризмы и фразы - основной выпуск

06.09.2025, Свежие анекдоты - основной выпуск

03.11.2025, Остальные новые анекдоты

22.09.2025, Остальные новые анекдоты

17.11.2025, Остальные новые анекдоты

Сбер. Переводы по России – комиссия 2%. Переводы в таджикский банк – без комиссии. Россия – щедрая душа!

09.10.2025, Остальные новые анекдоты

С-ентябрь

О-ктябрь

Н-оябрь.

04.08.2025, Остальные новые анекдоты

02.10.2025, Свежие анекдоты - основной выпуск

Проходит двадцать лет, продукт выходит в массы, ты пробуешь, у тебя вырастают четыре новые восьмёрки, все четыре опять криво.

05.11.2025, Остальные новые анекдоты

11.09.2025, Остальные новые истории

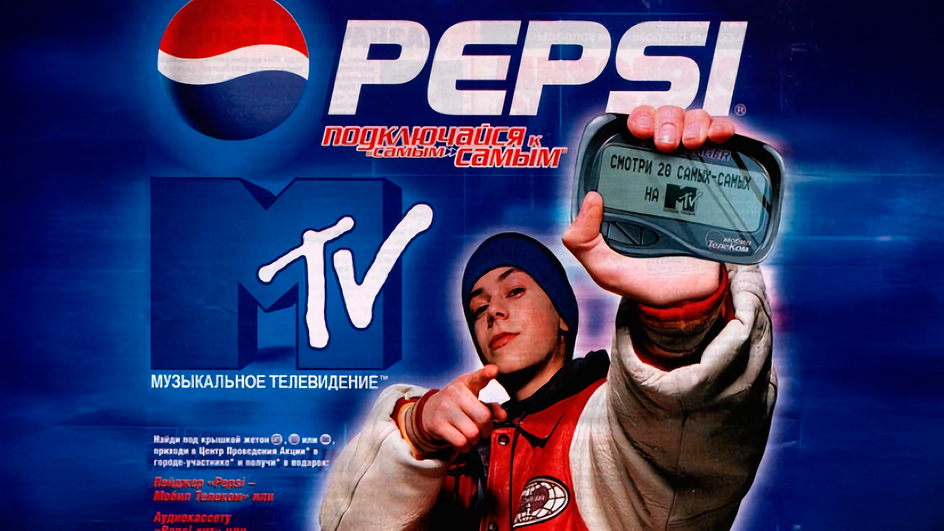

Совсем недавно я узнал, что пейджеры «не вымерли» — оказывается, они до сих пор используются, причём не где-то в глухих деревнях или у энтузиастов ретро-техники. В эпоху смартфонов это выглядит удивительно, поэтому я решил разобраться, как пейджеры появились, почему они всё ещё живы и где находят применение.

Что такое пейджер

Пейджер или «бипер» — это компактное устройство, которое принимает радиосигналы и уведомляет о поступлении сообщения. Первые модели только пищали, сигнализируя «тебя вызывают», а более поздние уже могли показывать текст или даже воспроизводить голос. В эпоху, когда сотовая связь ещё не захватила мир, эти чёрные коробочки были главным средством быстрого оповещения.

Существовало пять основных типов пейджеров: простые сигнальные (только звуковое оповещение), числовые (принимали номера телефонов), буквенно-цифровые (полноценные текстовые сообщения), двусторонние (с возможностью ответа) и голосовые (воспроизводили аудиосообщения).

Как появились пейджеры?

История пейджеров началась неожиданно — на улицах Детройта в 1921 году. Местная полиция впервые применила устройство односторонней радиопередачи в патрульных машинах. Портативных раций ещё не существовало, и этот примитивный прибор позволял диспетчеру координировать работу патрулей через радиовызов.

Настоящий прорыв произошёл в 1949 году, когда инженер Эл Гросс запатентовал первый настоящий пейджер — устройство весом 200 граммов с радиусом действия 40 километров. Уже в 1950 году в Еврейской больнице Нью-Йорка врачи стали носить эти приборы, чтобы быть на связи с пациентами.

Позже компания Motorola превратила инженерную новинку в массовый продукт. В 1959 году они придумали термин «пейджер» и выпустили первую потребительскую модель. Самой популярной стала Pageboy I в 1964 году — простое устройство без дисплея, которое только издавало характерный звуковой сигнал, за что пейджеры получили прозвище «бипер».

Настоящий взлёт пришёлся на 1980-1990-е годы. Если в начале 1980-х во всём мире насчитывалось 3,2 миллиона пользователей пейджеров, то к 1994 году их стало уже 61 миллион. Пейджер превратился из рабочего инструмента в символ статуса и важности.

В эти годы пейджер был не просто средством связи — это был знак успеха, причастности к миру больших дел. Носить пейджер на поясе означало: «Я настолько важен, что меня могут вызвать в любой момент». Адвокаты, предприниматели, врачи демонстративно носили эти чёрные коробочки, показывая свою востребованность.

Пейджеры стали частью поп-культуры. Рэперы воспевали их в песнях, а в сериалах про врачей или бизнесменов пейджер был обязательным атрибутом успешного персонажа.

К середине 1990-х технология усовершенствовалась — появились двусторонние пейджеры. Эти устройства позволяли пользователям не только получать, но и отправлять короткие текстовые сообщения. Первой компанией, запустившей такой обмен, стала американская Skytel. Стоимость одного сообщения составляла 25 центов, максимальная длина — 80 знаков. Интересно, что оплачивал сообщения получатель, а не отправитель.

В России пейджеры имели свою особую историю. Впервые они появились перед Олимпиадой 1980 года — британская компания Multitone развернула закрытую сеть для служб безопасности и скорой помощи. Но для обычных людей пейджинговая связь стала доступна только в 1993 году.

Одними из первых на российский рынок пришли устройства NEC и Supervisor, но самой популярной стала Motorola Advisor. Компании-пионеры — «Вессо-Линк», «Информ-Экском» и «Радио-Пэйдж» — заложили основы отрасли. К 2000 году только в Москве работало около трёх десятков операторов.

В середине 1990-х появились первые русифицированные пейджеры MIT-472 от Multitone за 380 долларов. Ежемесячная плата составляла от 100 до 300 долларов.

При средней зарплате около 100 долларов пейджеры были игрушкой для богатых. К концу 1990-х, по приблизительным оценкам, пейджер был у каждого десятого жителя крупных городов, а в провинции — лишь у одного процента населения.

У российского пейджинга была серьёзная проблема — отсутствие федеральных операторов. Небольшие местные провайдеры едва справлялись с обслуживанием своих регионов, роуминга не существовало.

К началу 2000-х начался стремительный закат пейджинговой эры. Появились более удобные мобильные телефоны с SMS, которые решали все основные проблемы пейджеров. В 2001 году Motorola прекратила производство пейджеров из-за сокращения числа пользователей.

Но сегодня, спустя более 20 лет, реальность способна удивить. Несмотря на всеобщее распространение смартфонов, пейджеры не только выжили, но и сохраняют стабильную нишу в критически важных отраслях. Крупнейшие пейджинговые компании продолжают работать.

Где и почему пейджеры всё ещё живы?

Россия, судя по открытым данным, завершила пейджинговую эпоху в 2023 году, когда истекла последняя лицензия на оказание таких услуг. Минцифры заявило, что технология устарела, полностью заменена мобильной связью, и может способствовать использованию связи в противоправных целях — очевидно, имея в виду сложность отслеживания и контроля пейджинговых сообщений.

Однако в других странах пейджеры всё ещё используются. США остаются главным рынком для пейджинговой связи, также они распространены в Европе, особенно в Великобритании. Другие развитые страны — Канада, Австралия, Германия — демонстрируют более ограниченное, но устойчивое использование в специализированных сферах.

Давайте посмотрим, где же пейджеры оказались незаменимы:

Медицина

Больницы США остаются главной сферой применения пейджеров в современном мире. Это сложные сооружения с толстыми стенами, подвалами, экранированными помещениями для рентгена и МРТ. В таких условиях сотовая связь даёт сбои, а пейджеры продолжают работать. Главное преимущество — они не создают радиочастотных помех для чувствительного медицинского оборудования и считаются более безопасными для передачи конфиденциальной медицинской информации.

Свою роль сыграло и врачебное сопротивление прогрессу, как бы это ни казалась неожиданным. Несколько лет назад врачи из больницы Сан-Франциско провели эксперимент по переводу коллег на современные текстовые сообщения. Казалось бы, преимущества очевидны — можно отправлять фотографии, получать подробную информацию, вести диалог. Но большинство врачей предпочло вернуться к пейджерам. Оказалось, что одностороннее общение имеет психологические преимущества. Пейджер создаёт защитный барьер — врач сам решает, когда и как реагировать на сообщение. Двусторонняя связь создаёт ожидание немедленного ответа и может привести к бесконечной переписке. Пейджер заставляет людей быть лаконичными и дважды думать, прежде чем обратиться к кому-то.

Экстренные службы и критическая инфраструктура

История торнадо в городе Джоплин (штат Миссури) в 2011 году стала классическим примером надёжности пейджеров. Мощный смерч полностью вывел из строя сотовые сети города, но местные службы экстренного реагирования продолжали координировать спасательные операции с помощью пейджеров четыре дня.

Спасательные службы Великобритании используют пейджеры для оповещения экипажей — когда на море терпит бедствие судно, счёт идёт на минуты. Многие пейджеры могут отправлять сирену с голосовым сообщением, мгновенно оповещая целые команды спасателей.

На атомных станциях (включая российскую Кольскую АЭС до недавнего времени) пейджеры используются для передачи предупреждений о безопасности и мониторинга оборудования. Критически важно, что они не создают электромагнитных помех для чувствительных систем управления реактором.

Спецслужбы и вопросы безопасности

Пейджеры неожиданно нашли вторую жизнь в сфере безопасности и разведки. Главное преимущество — полная анонимность получателя. Поскольку пейджер не содержит передатчика и только принимает сигналы, вычислить местоположение абонента технически невозможно. Это кардинально отличается от мобильных телефонов, которые постоянно «светятся» в сотовых сетях.

Современные пейджеры используют цифровое шифрование — это уже не аналоговые системы из 1990-х. Сообщения защищены криптографическими алгоритмами, что делает их перехват и расшифровку крайне сложными. Именно поэтому пейджинговую связь иногда используют не только спецслужбы, но, к сожалению, и для незаконных целей.

Цифровой минимализм и осознанный выбор

Парадоксально, но некоторые американцы сознательно возвращаются к пейджерам в эпоху смартфонов. Это не ностальгия, а философский выбор. Люди устали от постоянных уведомлений, бесконечной ленты социальных сетей, звонков в неподходящее время. Пейджер становится инструментом цифрового детокса.

Это особенно актуально для людей творческих профессий, которым нужны длительные периоды концентрации. Писатели, художники, программисты используют пейджеры как фильтр между собой и внешним миром. Смартфон отнимает огромное количество времени на бесполезную активность, а пейджер оставляет только действительно важные сообщения.

Необычные ниши

В ресторанном бизнесе пейджеры решают проблему шума — вместо криков через зал официанты получают тихие сигналы. Некоторые рестораны выдают гостям пейджеры, которые вибрируют, когда столик освобождается.

На кораблях дальнего плавания развернуть сотовую сеть сложно и дорого, а пейджеры позволяют капитану мгновенно вызвать нужного специалиста, не отвлекая всю команду.

В шахтах используются взрывобезопасные пейджеры: мобильные телефоны могут дать искру и спровоцировать взрыв газовоздушной смеси.

В сельском хозяйстве пейджеры иногда применяются для координации работников на крупных фермах в удалённых регионах, где сотовая связь ненадёжна, хотя это менее распространено, чем в других отраслях.

В Великобритании пейджерами также пользуются любители птиц. С их помощью они сообщают о местах появления редких особей.

Есть ли будущее у пейджеров?

Глядя на будущее, стоит задаться вопросом о перспективах пейджеров в мире высоких технологий. Массовое возвращение пейджеров невозможно и бессмысленно в эпоху смартфонов, но в специфических нишах — больницах, экстренных службах, критической инфраструктуре — они останутся востребованными ещё долгие годы. Пейджер выжил благодаря пониманию того, что для некоторых задач простота важнее сложности, а надёжность — функциональности.

А вы когда-нибудь пользовались пейджерами? Или уже не застали их?

03.10.2025, Свежие анекдоты - основной выпуск

03.09.2025, Остальные новые анекдоты

03.09.2025, Новые афоризмы и фразы - основной выпуск

18.10.2025, Остальные новые анекдоты

Ну, как говорится, и на том спасибо.

13.11.2025, Новые афоризмы и фразы - основной выпуск

Лучше очень маленькие сиськи, чем очень большие.

01.12.2025, Остальные новые анекдоты

20.10.2025, Остальные новые анекдоты

13.10.2025, Остальные новые анекдоты

11.09.2025, Свежие анекдоты - основной выпуск

09.10.2025, Остальные новые анекдоты

09.12.2025, Свежие анекдоты - основной выпуск

09.12.2025, Свежие анекдоты - основной выпуск

17.11.2025, Остальные новые анекдоты

Это, в принципе, всё, что нужно знать о коррупции и о "борьбе с ней" в России.

08.12.2025, Новые афоризмы и фразы - основной выпуск

Но состояние лёгкого опьянения мне весьма нравится.

30.10.2025, Остальные новые анекдоты

30.09.2025, Остальные новые истории

Нет сомнения, что окружение Трампа зарабатывало на инсайде

Из новостей. Фондовые индексы США резко выросли на заявлении Трампа о приостановке действия пошлин на 90 дней для всех стран, кроме Китая. NASDAQ подскакивает на 7%, следует из данных торгов.

Подозрения подтверждаются. Похоже, что по крайней мере одной из целей (если не основной) безумных (на первый взгляд) решений Трампа может быть большая игра на бирже.

А может быть, это просто афера?

Курс акций на бирже и криптовалюты после введения новых таможенных тарифов резко упали. Через какое-то время Трамп неизбежно смягчит драконовские таможенные меры, и акции опять взлетят. Так уже было, когда он вводил, отменял, а потом опять вводил новые тарифы на экспорт из Мексики и Канады. Только Трамп, его родственники и друзья знают, когда он опять уронит биржу, а когда даст ей расти.

Старый мошенник и всё его окружение всегда и на всём пытались делать деньги. Нет сомнения, что они и сейчас зарабатывают на инсайде от Трампа, играя на курсе акций и криптовалют. На этом можно делать миллиарды.

Может быть, это, вообще, главная цель потрясений, которые устраивает американской экономике Трамп?

Сегодня Трамп и его представители противоречивыми заявлениями качают биржу то вверх, то вниз. Вначале был вброс о том, что Трамп приостановит решение о введении пошлин против всех стран, кроме Китая – акции пошли вверх. Потом Белый дом объявил это фейком – биржа отреагировала возобновлением падения. Однако вскоре появилась информация, что пошлины всё-таки могут быть уменьшены – акции опять пошли вверх. И только что Трамп разразился новыми угрозами Китаю (пятидесятипроцентными пошлинами). Реакция рынка на это предсказуема.

Как там у Маяковского: "Если звёзды зажигают – значит, это кому-нибудь нужно". Если курсы акций целенаправленно раскачивают вверх-вниз, значит, кто-то на этом делает деньги. Уж не тот ли рыжий жулик, который трясёт биржу, как медведь яблоню?

© Игорь Эйдман

09.12.2025, Остальные новые анекдоты

17.11.2025, Остальные новые анекдоты

01.12.2025, Остальные новые анекдоты

— Понятия не имею, кто убийца, но посмотрите, где лежит тело. Это отличное место для плотины.

05.11.2025, Остальные новые анекдоты

02.10.2025, Остальные новые анекдоты

– Папа, а ты станешь когда-нибудь алкоголиком?

20.10.2025, Остальные новые анекдоты

01.12.2025, Остальные новые анекдоты

17.11.2025, Остальные новые анекдоты

– Хорошо, я выпью сок.

– Выпей лучше водки!

– Слушай, я пью за твоё здоровье. Какая тебе разница, есть в моём стакане градус или нет?

22.09.2025, Остальные новые анекдоты